戀與愛的修習:林薇晨 X 謝子凡《彼女的日復一日》對談側記

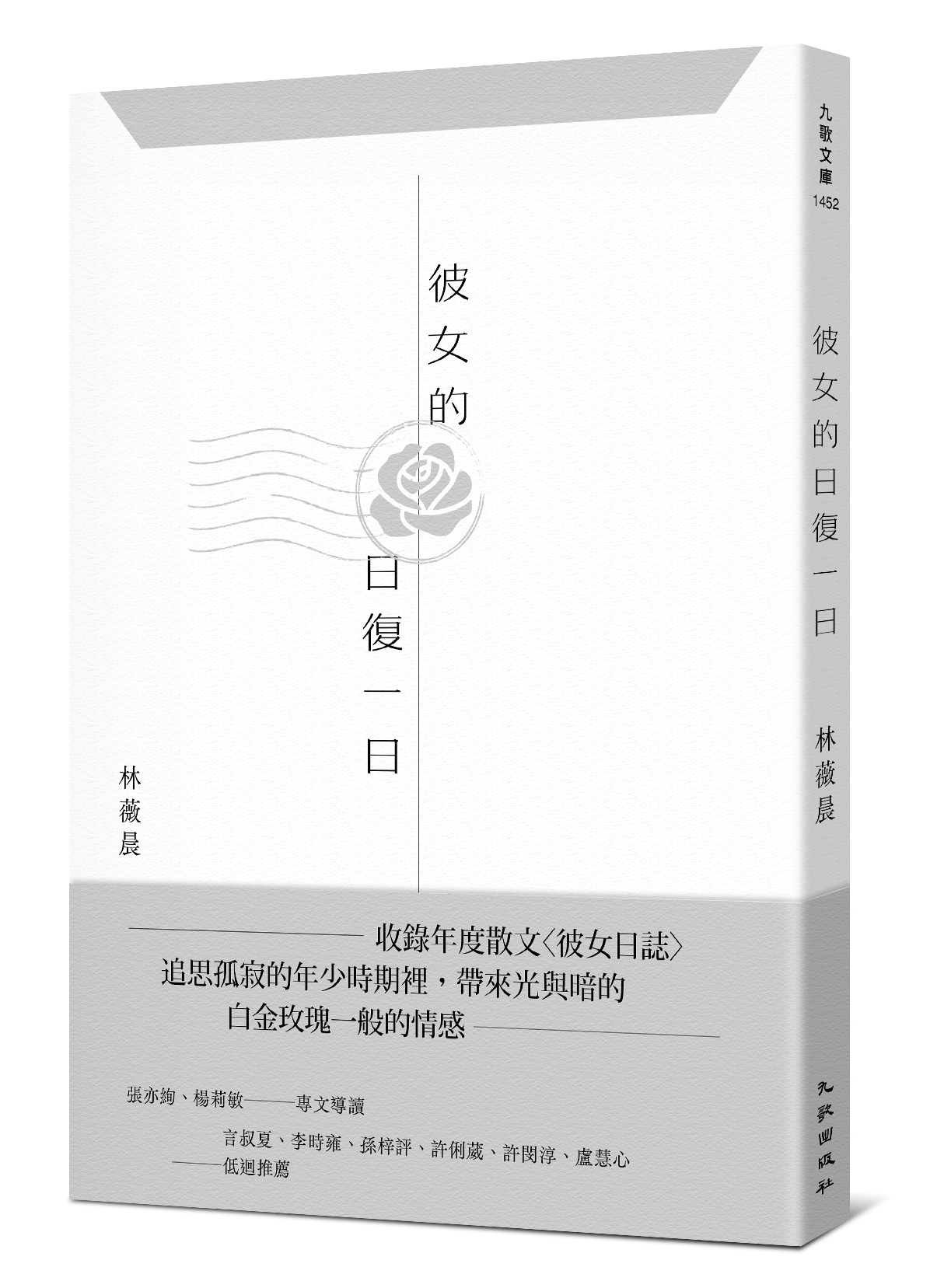

作家林薇晨繼《青檸色時代》、《金魚夜夢》之後,於今年五月出版第三本散文集《彼女的日復一日》,呈現十年之前一段難以告人的戀愛回憶。「彼女」來自日文,既是「女朋友」,也是「她」,一個永遠的第三人稱代名詞。初夏時節,九歌出版社邀請作家謝子凡與林薇晨在南西誠品對談,以「戀與愛的修習」為題,娓娓道來關於情感與寫作的諸般體悟。

九歌總編陳素芳:

今天請到林薇晨、謝子凡對談,她們都是都會風格的女作家。當然,都會的面向非常多元。子凡的作品裡有忙碌、競爭激烈的女性職場生活,也有對於日常風景的觀察與探討,又理性又感性。薇晨的作品給我一種「好久不見」的感覺,充滿微物之美、婉約之情,我很驚訝在這時代可以看見前行女作家的痕跡,但是她並不守舊,她很現代,這種寫作在今日是很少見的。

《九歌一一二年散文選》收錄了薇晨的〈彼女日誌〉,字數超過一萬五千字,寫她念大學時曾經和一個已婚、分居多年的男性交往。年度散文選過去很少選入篇幅這麼長的文章,通常五、六千字就已經很了不起,當年的主編石曉楓也為此思索再三,但是這篇文章實在很好,所以最後還是收了進來。

薇晨的新書除了收錄這篇長文,從書名到內文排序的設計都很有意思。我們來聽兩位女作家和大家聊聊這本《彼女的日復一日》。

▎構築散文的迷宮

謝子凡:

大家好,我是謝子凡,今天很高興能和薇晨談談她的新書、也是第三本書《彼女的日復一日》。我們上次對談是五年前,她出第一本書《青檸色時代》的時候。這兩本書裡很多文章是同一時期寫成的,但是內容卻很不一樣。

我覺得主要的差異在於,新書裡有一種結構性和朦朧感,宛如一座迷宮,有老公寓、小公寓,有兩人一起走過的街道,去過的餐廳、居酒屋、咖啡店,幾乎可以串連成一座城鎮,而且還外掛了一扇通往倫敦的傳送門——傳送門,大家應該不陌生,它在許多迷宮主題的動畫或漫畫裡常常出現。

我記得薇晨說過:寫文章很像在走迷宮,而讀者就是在看作者怎麼走。這整本迷宮之書是首尾相連的,前半部的英倫遊記和後半部的台北戀愛故事可以互文、互相參照。讀者讀到後半部就會發現,前半部裡,在倫敦旅行的作者看著眼前風景時,心裡原來在想著另一件事、另一個人。

這樣的交錯與複雜,只有透過文字的安排才能揭露或掩飾。薇晨將文字的濃淡調配得剛剛好:如果寫得太清醒,就顯不出當時的迷戀;如果寫得太投入,又顯不出現在的明白了。我想其中一定有非常豐富的心路歷程。

林薇晨:

謝謝子凡再度和我對談!子凡剛剛提到的「結構性」或「朦朧感」,我覺得,可能和這些文章來自報紙副刊的專欄有關。報紙專欄有固定的篇幅,所以我很習慣將每篇文章寫成差不多的長度,一次處理一個小主題或小場景,排列起來顯得整齊,或許因此給人一種建築設施的感覺。

如同後記提到的,這是一個宗教報紙的專欄,對於部分題材難免忌諱,所以我不太能清楚寫出這段親密關係的一切細節。大家現在已經帶著「這本書在談婚外情」的理解來讀這本書,所以讀到書中關於「她」的十幾篇彼女短文時,或許並不覺得特別難懂,但是其實許多文章乍看是看不出在寫婚外情的。

乍看大概只會覺得,故事裡的女孩在和某個神祕的對象交往,他年紀略長(可能只是大齡未婚),他有個家庭(可能只是父母的老家),他有個小孩(可能只是單親爸爸),而不一定是已婚人士。這種晦澀是面對編輯審稿、甚至自我審查的一種書寫策略。讀者必須憑藉自己的想像或猜測,才能拼湊出故事背後的真相。這或許是讓人讀來覺得迷茫的原因之一。

另外,專欄裡的彼女短文都是以第三人稱寫成,距離自我比較遙遠,所以許多私密的情緒也會在書寫過程裡被放大,顯得意亂情迷。當初,我確實也預設每篇彼女短文都要處理一種情緒,比方說,〈跨年〉寫的是日常的快樂,〈泳池約會〉寫的是對於關係的恐懼不安,〈酪梨之愛〉是憤怒,〈婚紗雜誌〉是嫉妒,〈失語症〉是妥協與自我壓抑,〈芙〉可能是對於對方的愧疚與諒解,〈春藍〉寫的則是分手之後的崩潰,諸如此類。

這些彼女短文大概是我在二十四、五歲時寫的。過了三十歲我才寫出〈彼女日誌〉,用比較淺顯、白話的方式把整個故事重新敘述一次,發表在其他報紙的副刊上。

▎尊重當年的邏輯

謝子凡:

薇晨說〈彼女日誌〉寫得淺顯白話,其實我覺得不會,雖然和短文的風格不一樣。我記得我在《自由時報》副刊上讀到〈彼女日誌〉時,內心在尖叫,覺得好好看。我知道薇晨一定經歷了一個轉變的過程。

在〈彼女日誌〉的開頭,薇晨寫到:「寫作的祕訣是:保持一種心痛的感覺,但是不能太過心痛。」就散文寫作來說,這個句子非常打中我。我覺得寫散文確實需要一種「心虛」——心受傷的時候,裂開的時候,才有空間裝進新的東西。散文是一種不能太滿的文體,不論是文字上的滿或心態上的滿。如果作者沒有懷抱疑惑或探究的意志,散文就容易顯得僵硬,缺乏靈活的彈性。

剛剛薇晨提到,她在〈酪梨之愛〉裡想要處理的是戀愛中的憤怒。其實我作為讀者也有一些凡人的情緒,一面閱讀一面做筆記時,不時寫下「生氣」、「暴怒」、「不OK」等等字眼。比方說,讀到〈芙〉這篇,那個女孩的已婚情人對她說「你可不要搽香水哦」,我寫的是「突然燒起一把火」;讀到〈彼女日誌〉裡,他對她說「我們就享受當下好嗎」,我寫的是「爆氣」(讀者大笑)。

你在寫作中重現這些委屈、隱忍的往事時,心裡在想些什麼?

林薇晨:

我一邊聽你的這些註記,一邊在心裡想說:你是個健康的人(讀者大笑)。有些朋友確實也告訴我,他們讀到書中許多段落時都會想說,那個女孩——也就是比較年少的我本人——怎麼這麼盲目,這麼病態,一直自我摧殘。

我在寫這些戀愛故事時,不論是專欄裡的彼女短文或是後來較長的〈彼女日誌〉,其實也知道自己正在經營一套「彼女的邏輯」。她有很多自圓其說、自欺欺人的想法,她必須不斷自我說服才能繼續待在這段關係裡。

比方說,〈酪梨之愛〉裡寫到「人們的優點與缺點,各是同一棵樹上的好果子與惡果子,本是同根生」,或是〈婚紗雜誌〉裡寫到「這關係可以是帶玫瑰的棘刺,也可以是帶棘刺的玫瑰」,或是〈彼女日誌〉裡寫到「因為有不快樂的存在,快樂才更令人快樂」——這些當然都是有頭有尾、言之成理的邏輯,可是放在這段關係的情境裡,並不是什麼健康的邏輯,因此也就不是完全沒有問題的邏輯。

我有時會擔心,讀者會不會將這本書當成什麼情婦指南或情感參考。其實,正在婚外情裡痛苦的女性,如果效法這些文章裡「轉念」的思路,我想只會越來越痛苦而已。這並不是一個優秀的榜樣。(讀者:好孩子不要學的意思。)

但是在書寫的當下,我也只能誠實地還原這些狀態,我沒有辦法從另一種角度、用另一種帶著答案的心態去回顧過去的自己。大概就是所謂「不要用清朝的劍去斬明朝的官」。寫作的時候,我不一定認同文章裡的當年的自己了,但是我尊重自己有過的想法、做過的選擇,所以我不去抹滅這一切。

▎呈現婚姻裡外的分工

謝子凡:

薇晨在文章裡寫下的那個女孩,所謂的彼女,感覺把親密關係裡的許多責任攬在自己身上,甘願當一個沒有聲音、沒有氣味的情人。作為一個女性,我對此相當感同身受。女性在許多生活場合、生命階段裡都被要求必須調降自己的音量、隱藏自己的味道。

以前在廣告公司工作時,我幫愛情旅館做過一系列廣告,挑了這間旅館的幾個特點,找來不同廣告導演拍攝短片。其中一支廣告的主題是愛情旅館的「無味皂」,強調這裡提供的肥皂沒有香味,諸位男女可以安心過來使用房間和沐浴用品,享受一種隱約的刺激——薇晨在〈芙〉裡寫的「無色無臭」的彼女,也是這樣,她被告知不要噴香水。

還有一支廣告,介紹的是愛情旅館裡的送餐服務:客人在房間裡點餐後,服務生透過特殊閘口送上餐點,閘口兩邊的門無法同時打開,一邊關門後另一邊才能開門,這樣服務生和客人就不會面對面接觸,保障了客人的隱私。婚外情裡的男女尤其需要這種注重私密性的空間。

林薇晨:

婚外情確實常常是不能見光的。在編輯這本書的過程裡,各種關於婚外情、外遇、三角關係的新聞時事不斷傳來,從沒停過。朱軒洋和吳卓源,瓊瑤過世,是枝裕和翻拍向田邦子的電視劇作《宛如阿修羅》,台大、成大教授和神祕美魔女,都讓社會大眾一再又一再地談起第三者。最近則是田中圭和永野芽郁爆出不倫戀,他們的事情在網路上引發許多激烈的討論,甚至譴責。

我覺得,社會大眾對於第三者的認識還是很片面的。這些認識來自新聞、廣告、戲劇或文學作品的再現,而在許多文本裡,情婦不是很可惡就是很可憐。

單就文學作品來說,有些作者會把情婦寫得淫邪不堪,破壞家庭,搶奪伴侶——這是相當典型的對於情婦的刻板印象。我不是說沒有這樣的情婦,但是並不是所有情婦都是這樣。

另外有些作者,也許基於為女性發聲的立場,則會將情婦寫成值得同情的受害者,與此同時,也將她的已婚情人寫成十惡不赦的加害者,並且可能其貌不揚,品味堪慮,毫無可取之處——這種寫法也不能說服我。如果一部作品有意突顯情婦的困境,我想作者必須讓讀者和女主角一起認識男主角的可愛之處,這樣大家才能真正理解她為什麼會陷入這樣的關係,為什麼迷戀,為什麼掙扎。因此在作品裡對於外遇男性的絕對的醜化也是行不通的。

我想寫出一個確切存在的事實:許多時候,妻子和情婦沒有哪個角色特別好或特別壞——好女人和壞女人終究是父權社會的二分法——她們只是因為某些緣故而成為水平分工、各司其職的關係,如同站立在一座天秤的兩端。

這樣的理解其實也和我的碩士論文有關。我在書寫專欄裡的彼女短文時,也一邊寫著我的畢業論文,研究主題是台灣情婦如何表達自身在婚外情中的處境。根據馬克思主義——我現在常常搞錯馬克思和馬斯克(讀者大笑),是馬克思對吧(子凡:對,馬克思)——根據馬克思、恩格斯的分析,婚姻和資本主義有密不可分的關係。在傳統婚姻裡,妻子執行家務勞動、情感勞動乃至性勞動,讓丈夫下班回家後獲得充分的休息與慰藉,這樣隔天他又能回到工廠執行生產勞動,最終成就整個資本主義的運行。也因此婚姻向來被視為具有穩定社會的功能。

但是,現代的女性並非只能扮演賢妻良母,許多女性也有自己的工作、自己的職場、自己在生產線上被剝削的時間,於是下班回到家庭裡可能就沒有談情說愛的心力,久而久之,過去被預設必須同時存在於婚姻裡的家務勞動與情感勞動也漸漸分離,而情感勞動改為由婚姻之外的另一個女性來執行。妻子和情婦,一內一外,共同服務了已婚男性不同面向的需求。許多社會科學研究者也指出,情婦的存在經常協助、維持了婚家的運作。

我說了以上這些,並不是要幫情婦辯護,也不是要稱讚情婦怎樣優秀偉大,勞苦功高。我想強調的是,這種水平分工是非常悲涼的。情婦越是投入這段親密關係,越是疼惜、撫慰、理解她的已婚情人,幫他解除來自婚姻的不愉快與不滿足,這位已婚情人也就只是越會一再又一再地回到他的婚姻裡,繼續扮演好丈夫、好父親,而不可能真正和情婦進入一對一的正式關係——這和社會大眾普遍想像的劇本不太一致。

情婦對於已婚情人的付出,與她對於對方的失去,經常是同時發生的事情。這是我希望在這本書裡呈現的理解。

▎來到文學的現場

林薇晨:

我其實一直很想問子凡一件事情:作為一個已婚人士,你讀到這本書裡寫到的一些⋯⋯婚姻的不是(讀者大笑)⋯⋯的時候,有什麼想法?會不會覺得「其實結婚很幸福,只是你不懂」(讀者大笑)?

謝子凡:

我覺得沒有什麼懂不懂欸。每個人的經歷都不一樣,理解也不一樣,即使都是已婚人士,大家在婚姻裡體驗到的事情、感情也未必相同。不過,你剛剛說到「婚姻的不是」,關於這點,我確實有做一些筆記,例如一〇三頁〈婚紗雜誌〉這篇(讀者大笑)寫到「永恆的婚姻是恐怖的」,現在你還覺得恐怖嗎?

林薇晨:

我在文章裡寫下的這些想法,確實是十年前那段關係裡那個女孩會有的想法。年輕的時候比較偏激一點。但是我現在抱持的想法是,其實不會有什麼選擇是完全快樂或不快樂的,不管是選擇結婚或是不婚,每個人都有各自必須承擔的事情。

謝子凡:

沒錯,你完美地幫我回答了我的想法。另外,我的身分是已婚人士,但是同時也是寫作人士,所以在讀這本書的時候,我也會切換成一名作者的視角,用看待作品的方式來看待它。對我來說,《彼女的日復一日》探討的情感,還有你剛剛和我們分享的各種寫作思考和文字安排,都是文學的命題。我想大家來到的是一個文學的現場,而不是新聞的現場,對不對?

林薇晨:

說到新聞現場,我的確一直覺得這本新書並沒有什麼很誇張或很過分的內容,可是出書以來我不斷收到「你好勇敢」、「你怎麼可以這麼赤裸」之類的回饋,我其實蠻驚訝大家覺得這樣的文章就算裸露了。我寫的主要都是一些日常相處片段,真正激烈、激動的部分都保留給自己,大家看到的大概只是這段關係裡的百分之二十或三十。務實一點地說,關於隱私的散文,我想也並不會有什麼內容是真正能夠被評價為勇敢或赤裸的。作者發表任何文章之前,必然都已經通過自己那一關,能夠被看,願意被看,甚至帶有某種表演性質吧。

謝子凡:

我覺得,這些回饋其實代表了一般讀者對於「婚外情」這個主題的惶恐,以及遐想,也許不僅僅是針對這本書。社會大眾可能光是聽到這三個字,心中就已經開始小鹿亂撞(薇晨:開始小警總),幻想了各種不可告人的劇情。

▎感受對照的趣味

林薇晨:

我自己也覺得,我的三本書的書寫內容其實沒有差異很大。作為一個作者,我關切的始終是日常生活,只是《青檸色時代》是餐廳服務生的日常,《金魚夜夢》是金魚飼主的日常,《彼女的日復一日》是親密關係裡的日常,但是萬變不離其宗,我寫的都是伴隨生活而來的感想。而且三本書收錄的許多文章,本來也就是差不多在同一時期寫成的專欄文章,寫作題材和方式並沒有明顯的改變。

謝子凡:

我想大家在新書裡察覺到的是一個作者的目光的轉向。過去薇晨的文章大多是向外觀看的,大家可以透過你的眼睛發現很多特別的、詩意的、沒有注意過的日常片段,這是你的寫作特色。但是現在我們看到你把視線轉向自己。

大家回家後不妨擺出喜歡的作者的作品,分類一下,仔細研究這本書在關切什麼東西、下本書又在關切什麼東西。如果你看得出每本書之間重點的轉移,大概也就能推測這個作者某段時期發生了什麼事情。這倒不是說作者變了一個人,而是,當作者注視的方向出現變化,他也會為讀者揭示不同層次的自我。我覺得這就是散文貼近作者的地方。

在薇晨的新書裡,前半部和後半部是層層遞進的。還不知道前因後果的讀者,可以先按照文章順序讀讀看;已經知道倫敦遊記和其他文章的關係的讀者,也可以觀察自己閱讀時的心緒。

比方說,倫敦遊記裡有一篇〈冬天的樹〉,薇晨寫:「樹枝上一枚一枚翠綠花萼微微護住粉紅的蓓蕾,一副欲說還休的模樣。每一朵花苞是一張含羞的小嘴,銜著初春將至的祕密,待要吐露而不能吐露。」大家如果知道敘事者此時正在經歷什麼事情、什麼感情,就會覺得遊記處處都有言外之意,可以作為後半部戀愛故事的註解或補充。

林薇晨:

我想不只是大家,其實我自己重讀這本書稿時,也發現很多可以前後對照的地方。比方說,〈船裡博物館〉寫到英文中經常以女性第三人稱的「她」來代稱船隻,這個「她」和彼女短文裡的「她」可以互文嗎?或者〈還魂記〉裡,我在大英博物館裡旁觀別人素描古埃及法老的雕像,讀者如果讀完後面的戀愛故事再回來讀這篇,或許就會明白這個「我」可能想到了那位遙遠的、善於畫畫的情人。

又或者〈康橋輕舟〉裡,撐篙的英國學生船伕朗讀了徐志摩的知名詩句,將河畔的金柳比喻成夕陽中的新娘,這段也呼應了其他文章反覆出現的新娘頭紗的意象。

我覺得最恐怖的是,我在〈晚間劇場〉裡寫到和朋友一起去看歌舞劇《巧克力冒險工廠》,寫到這齣劇裡的薇露卡想要霸占旺卡先生飼養的松鼠,不斷使壞,最終遭到報應,這似乎也是某種幽微的提醒:強求一件不該擁有的事物,最後終究要受到懲罰。如果採用前後對照的邏輯來解讀這篇文章,在文章裡那個看歌舞劇的當下,或許「我」的心裡也懷著微微的罪惡感,所以才會特別在意這個關於松鼠的段落。

當時我自己的心情究竟是怎麼樣呢,現在已經很難揣摩了,但是這些文章可能或多或少可以視為一種思想的證據。

謝子凡:

我覺得這就是寫作奇妙的地方。一個作者在經歷各種事情之後,回頭閱讀以前的作品,往往會發現自己當時沒有意識到的細節。這些細節匯集在《彼女的日復一日》裡,前前後後,形成了一個完美的迴圈。

▎經過愛戀的富士山

林薇晨:

最後來做個小結。我很喜歡林夕這位作詞家,他幫陳奕迅寫過很多歌詞,其中一首是〈愛情轉移〉,粵語版叫〈富士山下〉。林夕有一套知名的富士山理論,他認為愛上一個人就像愛上一座富士山:旅行時看見美麗的富士山,你無法獨占它;旅行結束要回家了,你也不能把富士山帶回家——唯一可以移動富士山的方法,就是我們自己經過它。

我想林夕的這番說法正好可以應用在《彼女的日復一日》上。這本書呈現的就是一趟關於戀愛的旅程:我愛上了一座富士山,我參觀了這座富士山,然後我離開了那座富士山。

謝子凡:

我再提一部動畫《我獨自升級》,大家有看過嗎?(讀者:有!)最後我想藉這部動畫恭喜薇晨又獨自升級了一回。祝福這本新書,謝謝大家。

對談整理/九歌出版 場地協力/誠品南西 5F FORUM

文章節錄精要版本刊載於OPENBOOK閱讀誌。

|林薇晨

林薇晨,1992年出生於台北,政治大學新聞學士、傳播碩士。曾獲林榮三文學獎散文獎、新詩獎,作品入選《九歌112年散文選》、《九歌111年散文選》等數本選集,著有散文集《青檸色時代》、《金魚夜夢》、《彼女的日復一日》。

|謝子凡

謝子凡。曾獲台北文學獎、時報文學獎等獎項,並多次入選九歌年度文選。以《我和我追逐的垃圾車》一書入圍台灣文學金典獎,最新作品為散文集《致白目者》。