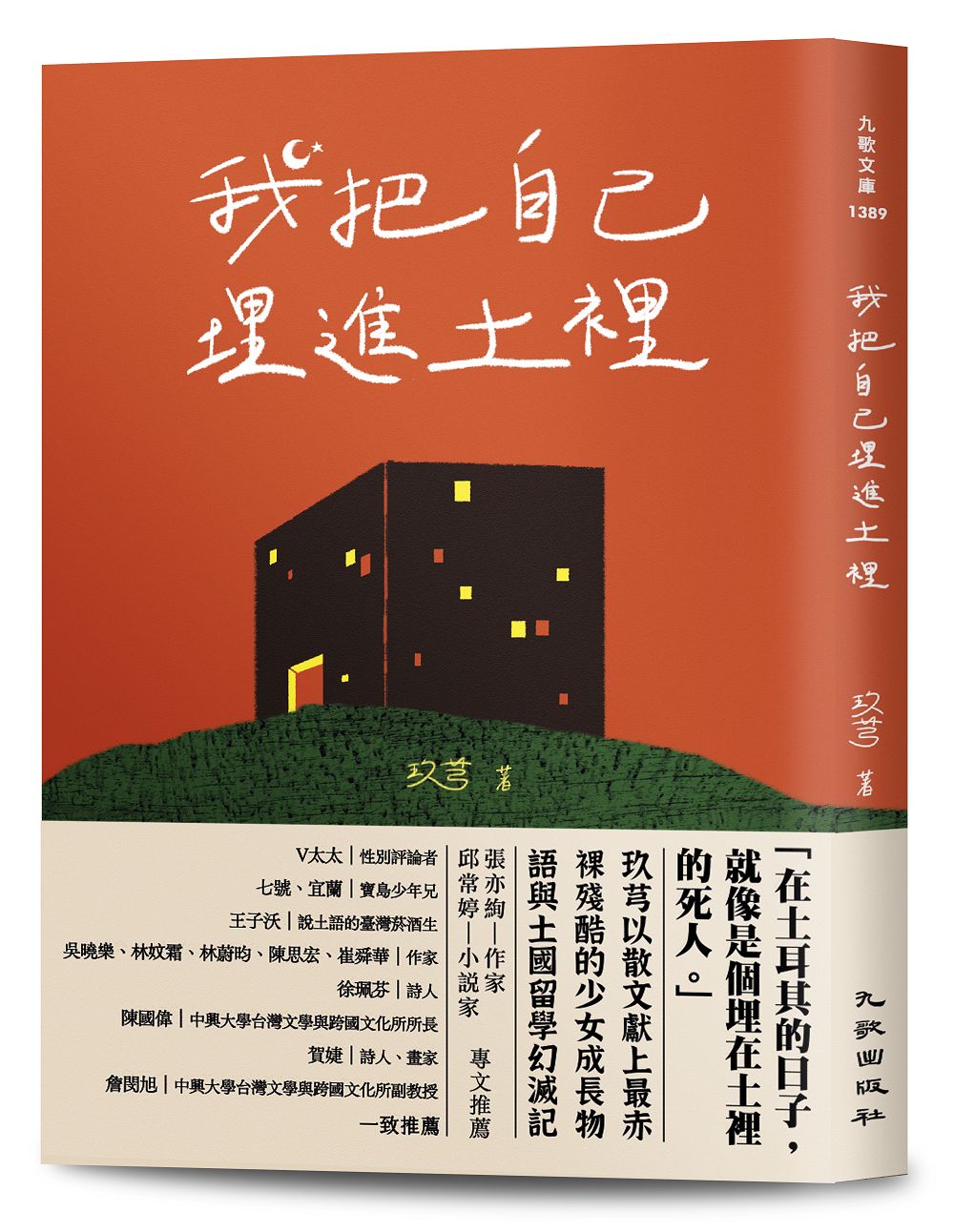

破解男性預言,必先置之死地而後生:邱常婷 《我把自己埋進土裡》讀後感

如何將對不堪現實的歷歷指認轉化為文字?玖芎選擇以散文正面迎擊,如臟器外翻,毫無保留地將自我揭露於讀者眼前。用爽利漂亮的文筆,構造巧妙意象與銳利描述呈現眼中的世界。面對質疑其書寫的人,玖芎展現勇敢決絕的姿態,即便羞辱與恥感環伺,縈繞周身的禁制也無法阻絕寫作者堅持發聲。

破解男性預言,必先置之死地而後生/邱常婷

我在兩年前初次讀了玖芎的書稿,不知為何,最初我總是聯想到希臘悲劇《伊底帕斯王》裡的神諭,抑或是《馬克白》裡向馬克白做出預言的三名女巫。我從《伊底帕斯王》的悲劇中看見想要逃脫預言的人,最終反倒會因此陷入不可改變的命運。而在一些與《馬克白》有關的理論中,人們認為馬克白之所以犯下滔天大罪,不外乎是這三名女巫做出的預言。

被預言所困,乃是文學史上諸多悲劇故事的起因,在我來看,《我把自己埋進土裡》卻無疑是一則年輕女性奮力衝破預言命運的故事,最可怕的是,這並非是虛構故事,而是作者玖芎的真實生命經驗。那麼作為讀者該如何理解這本書呢?自傳性質如此濃厚,又帶點意識流,兩輯承先啟後,死亡與重生,將整本書畫分為埋入土前和入土後,雖是長篇散文的類型,卻有著小說的架構,第一輯寫作者尚未前往土耳其留學,還在台灣時的前半段人生。第二輯則寫作者來到土耳其後面對的文化衝擊與理想幻滅⋯⋯我想,不妨暫時放下文類的區別,以純粹享受文字的心情從頭讀起。

本書第一輯第一篇開始便以第三人稱「她」描述自己,從身體、性器官、食慾、出生地、出生的季節到家庭。作者並不避諱描述「她」的負面性格、慾望,也或許正因為是以第三人稱書寫,才能以較為疏離的角度描寫實為「我」的「她」。若這本書是一部小說,我相信讀者會為這樣的角色著迷,如此自我耽溺,為了得到愛與溫暖不惜自虐,甚至自陳被強暴也甘之如飴。這般坦承已經是驚世駭俗,作為讀者卻在本書第一頁就不斷被提醒其真實,彷彿舞台劇觀眾與舞台間的幻覺距離驟然抽離,讀者可能在此自問,我真的可以喜歡這個人物嗎?

隨後我們會看見這個「人物」在後續的小節中慢慢成長了,改了名字等於換了新的人生,「她」依然如此渴愛,於是她將愛人與信仰化為同等,卻也在字裡行間承認自己沒有愛人的能力,只知道慾望。但到底什麼是愛?什麼是慾望?總總問題形成本書的基調,我們將會發現一場自我追尋、不斷探問的旅程於焉展開。預言與重複、命定的暗示也開始出現,譬如她的第一位男友有著體面的工作,然而歷任女友都是社會弱勢,因此帶出她也是社會弱勢。而她失格的父親則讓她每每想與符合父親形象的男性交往,直到與自己年齡相仿的另一名少女出現,宛若鏡像般看見了自己的另一種嶄新面貌,以及更為鮮活的人生。(作為對照,她與男友在一起的段落則經常出現衰老、老化的文字描述,使我想起莒哈絲。)在男性與她、少女與她的對照間,也可見男性與她充斥動物般原生態的描述,約會是吃食、做愛的集結,與少女則更是浪漫、魔幻和詩意。

因少女之故,和男性分手的她,最終迎來了自己的第一個預言。那就像文學史上的諸多悲劇故事,起源於神、巫者對一名凡人的預言,而在本書中,悲劇抑或作者的一生,則起源於一名男性對少女的預言:

「她往後必定會走上歪路。她是個無藥可救的女同性戀。」

現在來看,這豈止是一則預言,說是詛咒也不為過。而她在此之前的人生亦彷彿早有定論,女性的身分意味著出生就擁有注定要被刺穿的洞、令人羞愧的原生家庭、男友歷任女友的背景等等。值得一提的是早在章節之初,六歲的她便以「自己刺穿自己」完成對命運的破解,彷彿暗示將來她同樣為了破解來自男性的預言,無論結果成功與否,都會主動做出行動。如此與男友分手後的她,為了擺脫過去,甚至僅僅是為了證明前男友說的話是錯的,她選擇至土耳其留學。

然而等待獎學金結果之時,同樣的命運仍然在重複,好似身處在台灣這座小島,便無法解脫命運,她再次和年長的男性約會,而這次的對象更是一名有婦之夫。由於〈痛覺失調〉這一小節在網路上已有頗多討論,引起的相關事件我不打算多談,只是在此引用我曾詢問玖芎為什麼不以小說的方式公開或尋求出版?如此將更能保護自己和書中的其他人物,玖芎當時的回答是:

我一直認為我的個性很真,但我說的事很常被認為是假的,這個散文作品就像是假的。可能大部分的人不願意正視,就是有人這麼爛這麼不堪,這麼敢秀。我就是不開心,我那些不滿的事都被當作過分的、不能說的。所以我就偏偏要如實記下來,並且絕不會用私小說或任何虛構來混水。難道我的不開心,我經歷的事都是假的嗎?難道我就只能一輩子當個虛假的人嗎?

這可能是我和玖芎意見相左之處,作者為了追求真實而選擇以散文的方式呈現作品,固然有其意義。但小說中的虛構也並非沒有真實之處,也並非沒有力量可言。虛構和虛假不是同義詞,同時就像小說無法百分之百是虛構,就算是散文,也無法百分之百真實,作者也必然會在字裡行間以更為戲劇性或文學性的方式為讀者呈現自己或事件的面貌。

然而,這也不會是欺瞞。

或許我可以這麼說:《我把自己埋進土裡》是一本允許讀者討厭作者/主角的散文集。作者沒有把讀者當笨蛋,她呈現自己所見的真實,但也允許相悖的真實存在,因此產生了某種特殊的真空,在這真空狀態裡,不僅僅是支持與讚美,其他各種反對意見、批評與責罵,都有存在的可能,而這便是這種特殊類型的散文集所擁有的獨特之處,也是本書之所以能打動讀者、引起漣漪的原因。

回過頭來談第二輯「土裡」,無論文字氣味、時間、地點和人物,都與第一輯不同,唯一相同的是敘事者「她」,那依然厭世、自我耽溺且滿是缺陷的她,帶著期待和對異國的幻想來到土耳其,迎接的卻是幻滅的開始。在玖芎筆下的土耳其,不像大多數人既有印象充滿異國風情的建築、有趣的人和美食,相反的,由於是留學生身分,她除了要學習新的語言、適應新的生活以外,原先在台灣面臨的各種問題也沒有因為來到土耳其後就此消失。土耳其社會厭女且保守,人們普遍信仰宗教,倘若聽到你沒有信仰,會無法接受。種族歧視也很嚴重,甚至有老師在課堂上直接稱她散播病毒。

透過她的眼睛,讀者得以看見一幕幕荒謬戲劇,悲情中卻又帶著一絲幽默,譬如在課堂上被同學孤立,宛如再現台灣被國際社會孤立,她卻說問別人知不知道台灣,就好像在問別人相不相信鬼。土耳其發生政變,土耳其年輕人大多不理會政治,因此連談論的可能性也沒有,安卡拉大學更以恐怖分子名義開除九十名教授。又或者教授勸她到外頭走走,和熱情的土耳其人接觸,可她只想到外頭土耳其男性如何將一名遠東女子性化,走在路上她永遠不感到安全。

在〈炸得一點都不剩〉中我們更看見一場恐怖攻擊如何奪去生命,她孤身一人身處異國,自身過去是一塌糊塗,尚未得到療癒,身體和心靈也尚未成長、強壯起來,又是一連串新的刺激和可怕災難迎面而來。強烈的恐懼與孤獨之下,她卻寫:

軟糖上沾著白雪般輕柔的椰粉,咬下柔軟的軟糖,沒有人比軟糖還待我溫柔,濃郁的奶味盈滿我的舌尖,確實是全土耳其最好吃的軟糖。

此處寫千瘡百孔的人如何被柔軟甜蜜的零食包裹、治癒,所表達的其實更是無法治癒,香甜軟糖對比不遠處的殘酷爆炸,是我最愛的一段。

隨著本書來到接近結尾的部分,她收穫了新的愛情,同時和第一任施予預言的男友重逢,在寫作上是首尾呼應的情節描述,但同樣的,也是真實。乍看下似乎畫成了一個圓,卻談不上圓滿。而無論是與前男友再會抑或整本書的結局,都出乎意料地不具意外性,相當地日常與平淡,曾有的愛恨與殘缺,到了最終既無和解,也沒有消弭問題源頭,只是帶著同樣的缺陷與問題,繼續往前邁進,日復一日活下去。

在我看來這便是人之所以為人。

玖芎以如此赤裸跟銳利寫下她的第一本書,其中有稚嫩、有不成熟,甚至十分強烈的愛恨,但無論如何,我相信她擁有的更是無人能擋的勇氣,以及毫無疑問的寫作技巧與判斷能力,以至於她能夠破解加諸自身的預言,並將所有的不成熟化為獨特的角色與作品風格。

《我把自己埋進土裡》無疑是一本這樣的書:描述男性預言之於少女,將使她受創瀕死,而在自我活埋後終能重獲新生,也必然是來自於她內在的堅決力量,以及文字的救贖。最終當少女慢慢成為一名寫作者,或許她會不斷說「是」,對社會大眾,對不相信自己的人,她會說「是」,而其他人會說「不」,一遍又一遍,真正的寫作者會持續說,一直說,「是」,直到有一天這個聲音被聽見。

|推薦:邱常婷

1990年春天出生,東華大學華文所創作組碩士畢業,目前就讀台東大學兒童文學研究所博士班。曾獲聯合文學小說新人獎首獎、教育部文藝創作獎、金車奇幻小說獎、2019Openbook好書獎等。並獲文化部藝術新秀補助、青年創作補助。出版有小說《怪物之鄉》、《天鵝死去的日子》、《夢之國度碧西兒》、《魔神仔樂園》、《新神》。

|作者:玖芎

Kiú-kiong,1996年出世,宜蘭人,2015年到2020年完成安卡拉大學土耳其語言文學系學士,目前是興大台文所研究生。2019年年尾予台語chim tio̍h, 自此綿死綿爛。佮意動物較贏人類,逐工lóng leh練成做兔仔ê魔法。

.png)