那些字條和那把椅子──懷念蔡文甫先生|總編輯陳素芳

2017年,蔡先生91歲,那一天,我到九歌剛滿35年,看完他交代我寫有關出版社40周年慶的文章後,蔡先生抬起頭來對我說:「謝謝」。第一次聽到他對我說謝謝,我搖頭擺手跳針般重複說著:「您怎麼這麼說?」一直以來,都是他「發令」,我「銜令」,他「指示」,我「回報」。何曾用得上「謝」字?那一刻,我驚慌多過驚喜,悲傷地面對一個現實:眼前這位我長年追隨的長者,內心堅硬的盔甲已被老病滴穿,有了裂縫。

▎每一本書都當95分來編

1982年,我從第一份工作狼狽敗走,再求職,四處碰壁,於是重振旗鼓,找出大學時期的創作附上3大頁滿溢對文學憧憬的求職信寄到各大報副刊,二個月過去,毫無音信,沮喪之際,突然接到一通「中華日報姓蔡」的電話約我面談,我依約前往,不是位於熱鬧的松江路上中華日報所在的大樓,而是在八德路一條安靜小巷裡一棟舊公寓的一樓,招牌寫著:九歌出版社。

就這樣開始了我追隨蔡文甫先生38年的歲月。從台灣文學黃金時代到文學蕭條的年代,由公司員工4名到現在擁有兩間子公司和一個基金會的規模。

初到九歌上班,我對編輯一無所知,就跟著蔡先生從頭學起。他鄉音重,說話快,動作更快,常常一本書稿的問題我還沒記清楚,他又拿出下一本稿子繼續說。那時,他還在中華日報主編副刊,每天下午兩點趕去報社上班。早上九點,拎著鼓鼓的公事包進門,先倒茶,再將塞滿公事包的稿件放在辦公桌左手邊,掀開對翻的桌曆將電話簿放在翻過去的那一頁上面,拿起電話不假思索撥號。講完電話看報紙,拿起紅簽字筆在報紙上打勾,按內線電話請員工進來並分享報紙內容,有時是生活小常識,健康須知,業界動態,最多的當然是我必須留意的副刊上的文章。

約翰生博士說:理性和良心會刺穿懶人的遮掩。我天性疏懶,蔡先生規律得如永不誤點的時鐘成了我理性的尺規,他不捨晝夜工作的身影映照我因倦怠而不安的良心。在他面前,懶人如我無法遮掩,成了長年被叨念的主題。每次經過我書桌,他總說:「桌子太亂了,怎麼工作?稿子看完是要疊起來,不是攤在桌面上。」有一次我忍不住抱怨:「蔡先生,您都念我幾十年了。」他回我:「因為妳幾十年不改。」

有六年的時間編輯部只有我一人,那也是市場上文學書小兵立大功的年代,蔡先生約稿,審稿,我編務、印務一起來。從威權時代走來,他有著那個年代編輯人對文字特有的戒慎小心,預計出版的書每一個字都要細讀。自己如此,對我也是這樣要求。

初入行,對文學我有一套自以為是的標準,常對來稿不以為然。他對我說:「好編輯最忌眼高手低,九歌用稿75分到95分,不可能本本95分,重要的是妳要把每一本都當95分來編。」他常說:編輯就是拒絕與被拒絕的工作,拒絕要委婉;被拒,不要輕言放棄。還說,不要讓投稿的人等太久,等待的心情很磨人。這些話,他奉行不渝,卻是我經常被提醒的重點。

▎週一的字條

蔡先生是熱愛工作的行動派,他每天6點準時下班,未完成的工作則帶回家晚上繼續做,所以每年歲末,他總是要買三本一日一頁的桌曆,一本放公司,一本放家裡的書房,另一本則留給我。他說:「我家鄉有句話:好記性不如爛筆頭。」他很少提家鄉事,對他來說與工作無關的事都是閒話,我惟二聽到有關他家鄉,是有一次他見我字跡潦草,笑著對我說:「我不是要嚇妳,我家鄉話說:一筆寫不完會短命的。」

他假日總會進辦公室,看稿,看發書單,劃撥單,打電話,然後給我寫字條。所以,每逢周一,我凌亂桌面上最顯眼處一定擺著他的字條,上面寫著交辦事項:一,二,三,…..至少五到八項。數十年如一日。

2000年,蔡先生正著手寫自傳,有一天,林清玄到辦公室來,看到字條,笑著對我說:妳以後星期一進辦公室,也給他回一個條子:一,加薪,二,加薪,三,加薪…….

他對林清玄提起自傳的事,林清玄說:「蔡先生,您的自傳一定不好看,因為您都做好事,不像我。」蔡先生笑著回說:「那你幫我寫。」林清玄搖頭;「不行,除非你告訴我不可告人的祕密。您有嗎?」蔡先生搖頭,我一旁竊笑。

隨著公司規模漸進式擴大,我被賦予的任務也更多。有時,我都懷疑自己是否辦得到,卻常接到同事轉來他們工作上的難題,附帶一句:「蔡先生說,只有妳可以解決。」我自覺邀到好稿時,他點點頭;我低聲試圖找出邀稿失敗的理由時,他默不作聲,沒過多久,他署名的邀稿信完成了,我問:「如果對方還是說不呢?」他說:「至少表現我們的誠意,這次沒有,還可以等下一本。」

工作上,他對我既不責備,也極少稱許。有一次,一位作家對我說起在某個公開場合,另一位作家向蔡先生抱怨我稿子延宕、說話口氣不佳,他不但馬上為我解釋,還當場給我打個出乎意料之外的高分,我不敢置信,這不是他一再提醒我要注意而沒做好的事嗎?

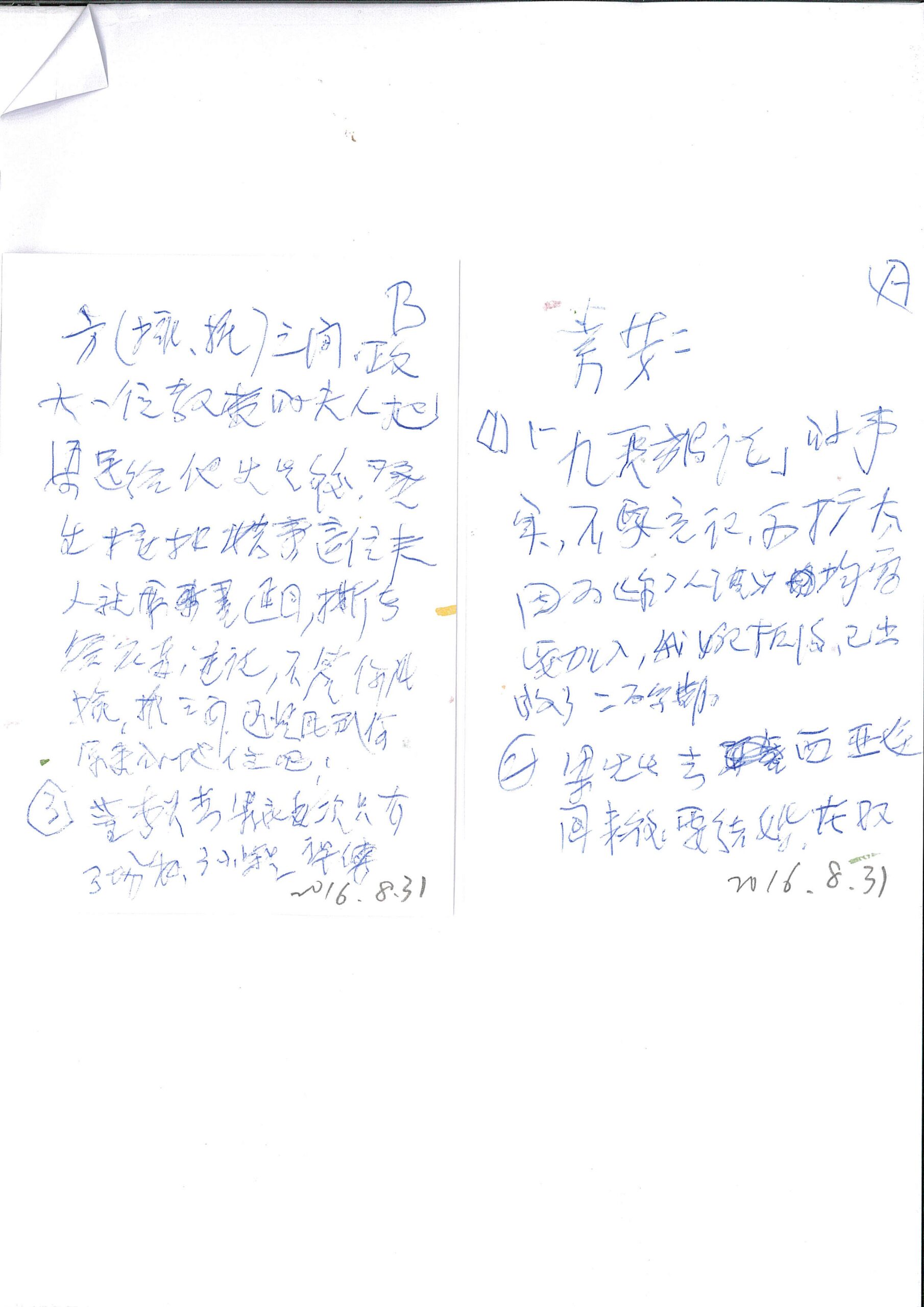

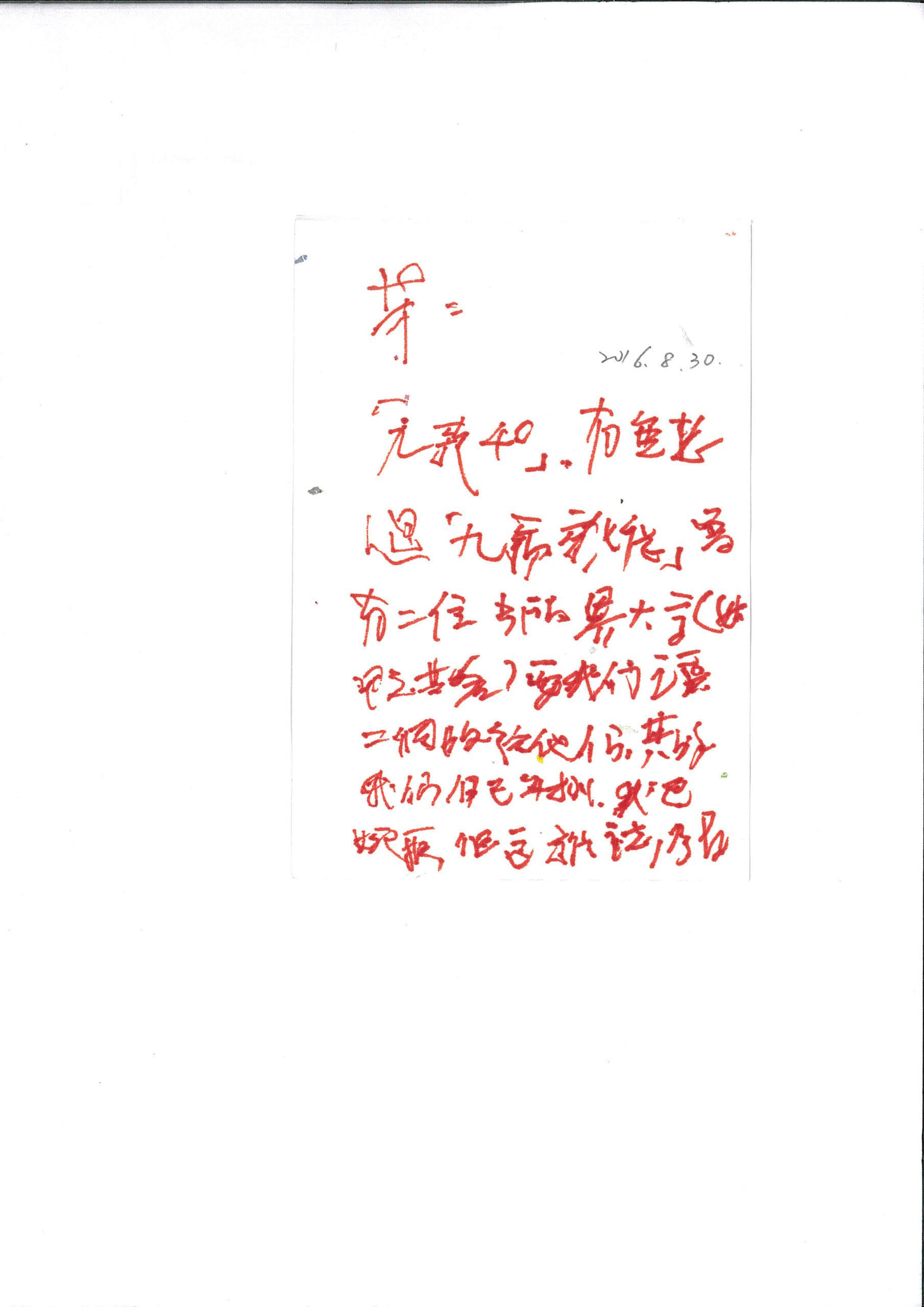

蔡文甫晚年寫給陳素芳的字條。圖/陳素芳

▎那把椅子

字條除了工作摘要外,有時是條列糾正我的言行。升上總編輯那年過年,蔡先生給了我一個紅包,紅包內外加一張紙片,手書:「不輕易發怒 勿口出惡言 以溫和治事 用禮貌待人」,還要我放在辦公桌玻璃墊下,時時警惕。隨著時日久遠,那紙片早已字跡漫漶,那四句「箴言」卻長在我心。

和蔡先生共事的日子裡,對他辦公桌旁那把椅子,我是愛怨難分。 每當他說:「妳坐下,我有話對妳說。」我心裡總是七上八下。當他說起新構想、大計劃時,我滔滔不絕接續,但總忍不住要加一句:「這要花很多錢,您不擔心賠本嗎?」他說:「行有餘力,該做的事沒有理由不做,我們賠得起,更何況未必會賠。」

每次,他寫完一封邀稿信或一篇文章,總要我坐下來看,我提出看法,他立刻修正。有一次,我看完說:「很好啊!」他竟說:「我們就是這樣一起成長。」

我想,這就是他對我的最高讚美了。

然而,當我違反他寫的四句「箴言」時,他叫我坐下,我不禁內心哀號:「又來了」。那天,我出口反擊一位作家對公司的不滿,我還以讓對方當場無言有幾分自得,回到辦公室,坐下後,他問我:「妳有沒有看三國志,妳知不知道楊脩怎麼死的?」我回說:「我有看,我還知道諸葛亮怎麼死的。」我心想:我哪有楊脩聰明地反被聰明誤惹來殺身之禍,倒是有點諸葛亮「鞠躬盡瘁,死而後已」的精神。他接著說:「 妳書讀得不錯,IQ這麼高,為什麼EQ就不及格?」嘆口氣繼續說:「唉,除了我,還有誰有資格當你的老闆?」我低聲碎念:「EQ及格就不是我了。」

對我而言,蔡先生是嚴師;然而,對其他員工來說,尤其是年輕的一輩,他是可親的長輩和可愛的老紳士。

早年,他雖專注公司業務,員工家有長輩過世,不論多遠,他都親往弔唁,遇有急難,他主動提出讓員工預支薪水。第二代接手後,他常常走到其他同事面前,含笑地看著,還主動說起文壇軼事,可惜同事太年輕,他又鄉音重,他說的人、他講的年代,對他們來說,是另一個世界,只能傻笑地看著。只有我能和他回應,他卻總是講到一半,突然警覺:「妳太忙,不要浪費時間。」欲知後事如何,我自然會想辦法找時間繼續追問。

近年來,不時有老同事回來探視蔡先生。閒聊時一位同事說:「您不是會跳交際舞嗎?您教我跳好不好?」蔡先生臉色一正說:「那不行,我有固定的舞伴,是我太太,和別的女人跳舞,太太會不高興的。」好不容易找到的話題,難以為繼。已過90高齡,蔡先生一貫的一本正經,竟巧妙地符合網路上那句流行語:句號王 。

晚年儘管身體虛弱,蔡先生依然每天進辦公室,坐著輪椅經過我的位置時總要轉頭看擺擺手。我起身跟著他進辦公室,坐上往常那張椅子,此時換成我以慣用的藍原子筆給他寫字條:「一,今天身體好嗎?二,….,三,…..」他拿起紅簽字筆費力地逐條回答,字跡日漸潦草,幾不可識。坐在同一把椅子上,看著那些紅藍交錯、字跡凌亂的字條,我心裡明白,過去他說「妳坐下,我有話要告訴妳」的情景永不再現,將成為我們如師徒般歲月裡最鮮明的一枚印記。

7月15號下午3:31,蔡先生離世,離開醫院,只覺內心塌陷了一個大黑洞,回到辦公室,同事問我:可以發新聞稿?我突然憶起,過去有消息要對外公布時,蔡先生總要我在下午6點前完成。

我不禁想:難道連這個您都想到了嗎?蔡先生,我服了您啦!

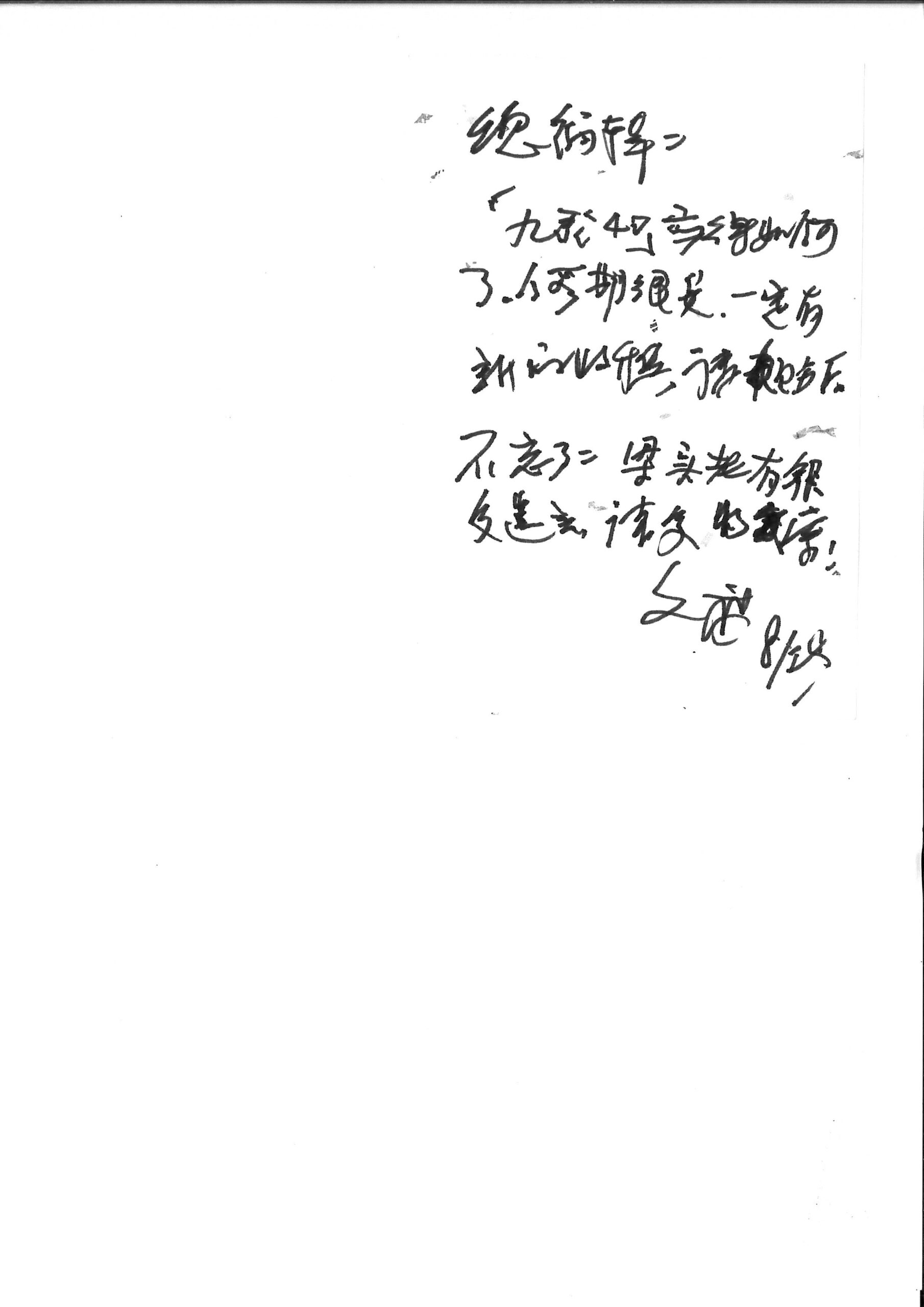

余光中(左)、陳素芳(中)、蔡文甫(右),攝於2013年。圖/陳素芳

─────本文刊於《文訊》雜誌10月號/2020 第420期

|陳素芳

九歌出版社總編輯,從事編輯工作近四十年,曾榮獲第42屆金鼎獎特別貢獻獎,編過當代華文文學超過千冊。

《九歌40:關於飛翔、安定和溫情》

主編:李瑞騰、陳素芳

二○一八年適逢九歌出版社創立四十年,特邀四十位作家談談與九歌的淵源和情誼,包含文壇老中青三代,有余光中、張曉風、廖玉蕙、廖輝英、朱少麟、張經宏、何敬堯、言叔夏、楊富閔,還有大陸作家虹影、劉震雲、畢飛宇,及少兒創作者黃秋芳、鄭丞鈞、鄭宗弦等人。