「吃進去的是熱量,冰起來的是薪水。而母親用冰箱存放親友間往返的情意。」──謝凱特〈白帶魚〉

現在,我這輩人用冰箱是用於遺忘,常是多買了什麼拿了什麼塞進冰箱就忘了,只等著掃除時一個個清出、一次次懺悔:吃進去的是熱量,冰起來的是薪水,而母親是用冰箱存放親友間往返的情意。

冷凍櫃一打開,撲面霧氣裡,看見一大包塑膠袋包著不知何物。從提把掛耳打結處的縫隙一瞥,銀白扁平的外皮,背脊帶著短鰭,輪切成目狀的魚已經凍成了塊。肉與肉的交界處,隱隱覺知,彷彿看到寄生蟲的身影。

又是白帶魚,又是舅舅。

舅舅拿來的魚是這樣的,有時是便宜的黑毛臭肚,有時是昂貴的赤鯮和嘉鱲,最常看到的就是便宜到無以復加的白帶魚,時常,從異地大學宿舍返家,或是移居他鄉後拎著大小包行李和禮物,搭過長長的車,一進老家家門打開冰箱要存放各地攜回的名產時就看到了。包裝白帶魚的塑膠袋看似都不知從何處尋撿而來,彷彿可見釣魚人揹著冰桶和釣竿,在飄泊間擦出傷痕和破損,一整包海鮮坐去冰箱大半位置之後,原本的食材就得在夾縫中生存,塞滿邊邊角角的畸零地,便騰挪不出任何空間安放我與我的東西了。

每每打開冰箱看見塑膠袋包的白帶魚,不免都有些鳩占鵲巢之感。

又來了。

冰箱是個翻了大白話的隱喻,一個魔術箱子,冰藏時間,用以延緩或遺忘。

聽老一輩人說冰箱根本是上個世紀最神奇的發明,沒有電冰箱的年代去製冰廠買來冰塊替冰箱降溫。電冰箱出現後,人們把所有不想腐壞的東西全都塞進冰箱,食物、特產、隔夜飯菜,盜賊猖獗橫行公寓華廈的年代亦曾聽聞長輩把私房錢和戒指項鍊等放進冷凍庫,欲蓋彌彰地與貢丸鮭魚送作堆,結果偷兒不曾見,年長善忘的自己也想不起曾有這筆錢,只是讓自家人起疑竇到底什麼食物貌似長方形磚頭。現在,我這輩人用冰箱是用於遺忘,常是多買了什麼拿了什麼塞進冰箱就忘了,只等著掃除時一個個清出、一次次懺悔:吃進去的是熱量,冰起來的是薪水。而母親是用冰箱存放親友間往返的情意,退休後的他們自有一套招呼問候的方式,比方親戚送來十元麵包一大落,塞進冰箱等宵夜用電鍋乾烤來吃;比方父親友人在中秋後送來盛產而供需失衡滯銷的白柚數顆,吃不完就塞進冰箱除臭用;或是不知歲次的年菜,陳年炸排骨,炸鵪鶉蛋,炸芋頭,剩餘的佛跳牆食材自市場工作的阿姨手中炸好送來,一包包裝裹好,隔壁就擠著舅舅送來的帶魚。那可有可無的白帶魚,放在冰箱或油鍋或餐桌都是差不多的,但母親就是會在打開冰箱那一瞬想著是自己弟弟送來的魚貨,白帶魚彷彿成了一個符號,藏著她唯一認定的指涉。

過年不吃白帶魚是有理由的,拜拜的三牲都要見全體,雞要全雞,五花肉要帶皮,魚要見頭尾,然而一條少說兩個步長的白帶魚既無法整尾塞進鍋子煎,而且廉價如它要擺上供桌酬謝神明,未免,也太失禮了。

於是過年餐桌上總是五百一千元大鈔換一條的白鯧,吃到第三天白鯧還在桌上,舅舅年前騎車快馬送來的帶魚注定只能放在冷凍庫裡好一段時日了。

初二舅舅來家裡拜年,小孩子如我和哥哥當年一人發兩百元紅包,直到我都變成大學生了,這紅包公定價也不曾隨通貨膨脹增額半分。毫無期待的我一早被電鈴聲吵醒,起床見著舅舅也不問紅包了,一邊揉眼摳鼻,一邊打招呼,阿舅,汝奈這早,新年恭喜喔。

恭喜恭喜,來,紅包乎汝。

多謝阿舅。

我拿走紅包,隨手丟在書桌上,穿著睡衣到浴室盥洗,梳洗罷陪舅舅玩十三支,打臺灣麻將。閩南語之中但凡玩賭具桌遊有輸贏的不念「耍」(sńg),念「弈」(ī),弈牌仔、奕麻雀粒仔,每每我們念成「耍麻雀」都被舅舅糾正,是奕,奕啦,國語不是讀作「博弈」嗎?憨喔!怎麼這麼點道理都不會觸類旁通?

不管是耍還是奕,在舅舅嘴裡、手裡都是多麼容易的事情,我等賭博世家卻怎樣都奕不贏舅舅,剛到手的兩百紅包歸零,還倒輸兩百回去。只見他好開心收錢笑咧了嘴,收走兩百元彷彿收走兩百萬鉅額的那時,當下,他才不是舅舅,是母親的么弟。

舅舅的小時候,就是這樣的孩子了。

多年前母親偕姊妹牽耘田的牛吃牧草,未足學齡的么弟舅舅爬上牛背表演牛仔馴牛,逗樂了左右鄰人,比牛還野的個性從來沒變過。年長幾歲的兄姊們已經從中學畢業,還在就學的則由母親帶弟妹去上課,一回新學期才開始,母親一手抓著好不容易湊足的零錢紙鈔學費,一手拉著舅舅出門。孰料走到半路舅舅便一屁股坐在地上哭呶不休,表達拒學之意。面對頑石般踞坐於地的舅舅,母親拖也不是,拉也不成,眼見早自習就要錯過,書包裡還留著一堆未完成的作業,一氣之下就把學費撒氣般全部丟掉,零錢就這樣匡啷匡啷掉進臭水溝裡。錢啊錢,這是賣多少稻子瓜果才有的錢呢?

姊妹們急忙取來竹片木枝,撂起褲管就踩進溝裡打撈。眼見如此,舅舅態度稍稍軟化,不甘不願地一路讀完高中。

倒也不是錢的緣故,是姊姊。他們的父母走得早,早到我從來沒見過外公外婆一面,於是兄弟姊妹就成為彼此最後的依靠。我從來都不懂得什麼叫做手足一詞的,在他們心裡卻比什麼都還清楚不過。總是共鍋共灶吃飯的母親、阿姨們與舅舅,一定不能理解我和哥哥怎麼總是要吵餐點玩具一定要一人一份「自己的」。

手足手足,於我和哥哥是打鬧爭奪,於母親舅舅,是扶持並行。

舅舅高中畢業不再升學,服兵役後到公司上班,結婚,婚後不改愛玩的個性,魚照釣,酒照喝。一次他貪杯後騎車摔了車,母親急急忙忙帶我去探病,見舅舅平日到處𨑨迌,如今躺在病床上雙腳被紗布繃帶綁得動彈不得。母親拉著小學的我向前,遮阿舅啦,叫阿舅。

見舅舅笑著說阿威汝來啊喔!明明氣力全無卻還能打諢說笑,但他倒不是笑我,是笑我背後母親一把鼻涕一把淚。母親總勸舅舅戒菸戒酒,此刻病床旁的她分不清是傷心還是動怒,一邊責罵一邊哭著。而我在一旁卻只是想著,要是我的哥哥摔車了,我大概會提來換洗衣物之後在床側跟他說,你看看你,不守規則活該如此。

母親的話舅舅不是沒聽,聽是聽了,但總堅持菸酒是快樂之源。戒了,人生就沒滋沒味了。

我看著母親在掉淚,心想舅舅真是可惡。

白帶魚裡常常發現的寄生蟲,稱為海獸胃線蟲。雖然是常見的魚類寄生蟲,但一來人類不是牠的主要宿主,二來蟲體常在遠洋漁船冷凍過程、或是烹調中的高溫消滅,又或者處理的廚師也有一定的敏銳度,魚肉裡夾著麵線般大小的線蟲,有時一來就是一群,千絲萬縷,惹眼的牠們很難不被發現。現在,大概也只有在傳統市場或是港口邊小販自釣自賣的漁獲裡,才見得到這樣明明尋常卻又珍稀少見的寄生蟲,掛在橫剖的白帶魚身上。

舅舅送來的白帶魚也有,不過,總是拿來帶便當的白帶魚,在母親手中,下場就是下高溫油鍋半煎半炸,海獸胃線蟲也只能被煎成焦香酥脆的蛋白質。

這樣的白帶魚,我是不吃的。

不是因為海獸胃線蟲,是因為舅舅。

舅舅是常客,家住得近,三五天就到訪一次,雖然不會空手而來,但總是帶來我不喜歡的東西。五十八度高粱一瓶、長壽菸一包;有時是硬皮難剝的海梨柑一袋、長壽菸一包;有時是他自己養的瑪爾濟斯一隻、長壽菸一包,一來把一包菸抽完,喝完一罐烈酒,有時把母親或父親也拉著一起小酌,滿桌子海梨皮、菸蒂,染得整屋子滿是菸味。小時候沒有手機沒有電腦,占走電視就占走所有娛樂,此外還占走了我的母親。我每回都在祈禱舅舅什麼時候來都好,就是別在平日晚和假日突然到訪,否則都不能好好地履行我電視兒童的義務。

不知是事與願違,還是人總是過分放大令自己嫌惡的存在,有時放學回家在門口看見藍白拖一雙,或是假日還沒睡飽就被突如其來的一樓鐵門電鈴吵醒,伴隨著小型犬神經質的吠叫聲,或是紅白塑膠袋拉扯的窸窣聲,一打開房門,雪白的瑪爾濟斯在菸霧中衝向我又叫又咬,不得不打起精神應付著。

阿舅。

阿威喔,來食白帶魚喔,阿舅去澎湖釣的。

廚房裡的母親後知後覺,令人討厭地頻頻追問,看到阿舅有沒有叫?要叫阿舅喔!有啦。大抵天底下所有小孩都討厭父母的車前卒,馬後炮:把小孩的好事抓出來說嘴,又把小孩小過錯數落一番。

不太用國語說話的舅舅無疑是本格派本省人,多年前總是會罵我們這些明明聽得懂閩南語卻只會用國語回答的小孩子是講國語的外省豬,三兩句笑一次,只是不明白母親怎麼也同一陣線,跟著附和。後來漸地就不願與舅舅多說什麼,叫了人,放他一個人抽他的菸,我趕緊躲進廚房問母親,舅舅怎麼又來了?不是前幾天才來過?又是白帶魚?母親正在廚房把白帶魚煎酥,滿屋子魚腥混菸臭,她一邊被鍋裡跳起的熱油泡子燙著,一邊皺眉回答:阮小弟來和姊姊開講,不能來嗎?聽得我滿肚子火自個兒生滅。別說白帶魚了,就連母親特意煎高粱香腸、炒海參、滷筍絲豬腳我也不吃了,關在房間裡對著報紙上的建案廣告畫自己的房屋設計圖,誰也不給他們任何一間房,就我一個人住。

有那麼一段時間,我覺得家裡好像多了一條寄生蟲,寄生在我母親的身上。

高中之後漸與家中疏遠,家裡有客人來也懶得應付,尤其舅舅來更是要板著臉躲進房間,戴起耳機,掩蓋客廳裡姊弟聊天的聲音,想著我的領地怎麼越退越後面,已經從難以融入的學校不得已地撤退到家裡,不明白為什麼還要從家裡再往後退到房間裡。幾次阿姨們和舅舅結束聚會,臨行前,母親敲門要我出來送客,阿姨再見,阿舅再見啦!簡單幾個字難以脫口,明明是道別卻像撂狠話般丟下,吃了炸藥般轉身甩門碰一聲進房,站在門邊聽門外母親一人開始收拾起姊弟聚會後的殘餘。

那時,我不曾明瞭過誰的心情,母親的,舅舅的。

甚至是我的妒忌。

沒人叫我出來幫忙,我卻自己打開了門,重重踏著腳步跺地般走到客廳,明明是歉疚,卻不甘不願地幫忙把菸蒂、果皮、瓜子殼收進垃圾桶中。怒氣讓動作變得失控,幾個殼渣掉在地上發出尷尬的聲響,令人更煩心。

後擺我叫阿舅莫來啊。

她默默收拾完,自己走進廚房,又默默開始刷洗,彷彿這個家裡只能有廚房屬於她。她只能是兒子的母親,是丈夫的太太,是婆婆的媳婦,是廚房的使用者,不能是哪個家族的孩子、誰的姊姊。

舅舅的確比較少來家中了。

明明是稱心如意了,卻也良心不安地向母親探聽,像是賣乖般地問候著,怎麼最近阿舅都沒去釣魚了?母親只推說阿舅年歲有了,疏於走動了。又說,舅舅為了扶養小時候因為日本腦炎而智商退化,只能住在療養院的最小的妹妹,幾年前他賣掉僅剩的一些田地後,分一些給姊姊們便所剩無幾,此刻早已見空,只能拖著舊時腳傷再去打零工賺一些零用錢。

我也曾用過這些錢,拿去吃很貴很貴的生魚片,從來都沒有在精緻碟子上的各色魚肉裡見到寄生蟲的蹤影。

很偶爾的偶爾的現在,聽得電鈴聲大作,母親匆忙接起對講機,是舅舅站在一樓鐵門外,又拿了好大一袋禮物來。要弟弟上來坐坐卻直被推拖,舅舅說欲轉去厝啊啦,還沒替家裡小狗倒飼料。母親衝下樓,好一會,又氣喘吁吁上樓,不意外地紅白塑膠袋裡是白帶魚、中卷、紅目鰱等一袋冷凍成塊,放進冰箱,不知道這次會把這些具體化的情意冰存多久。

舅舅已經很少去澎湖租船釣魚了,母親說。收拾完冷凍的鮮魚,打一通電話給舅舅,確認她的弟弟已經平安到家,沒有又繞去超市買五十八度高粱來牛飲。

有一種魚身形近似於白帶魚的長條狀,不過長度卻是白帶魚的好幾倍的,名為皇帶魚。在日本,又名龍宮使者的皇帶魚,在傳說中,是龍宮派來的帶人往海底仙境一遊的魚。

我打開冰箱冷凍庫,一陣煙霧冒出,看見那本該自由自在的帶魚被切成幾段,硬梆梆地躺在這四方的盒匣裡。

恍然間我認出那寄生蟲的樣子,比較像是我自己的蟄伏。

*

我其實有兩個舅舅,大舅是母親的大哥,是嚴肅但很照顧弟妹的人。某一年過年兄弟姊妹吵架,據說吵得難看,起腳動手的,大舅拉不下身為大哥的尊嚴,從此再也沒有跟弟妹聯絡。文中的舅舅是小舅,在說臺語這件事情上非常在意,聽到我們講國語動不動就伸手跟我們要十元,彷彿在替他自己小時候討回講臺語被罰的錢。但他在其他事情上卻又非常開明。前兩年小舅和漁友們吵婚姻平權的事情,當所有漁友們都持反對意見時,小舅卻說:人家的幸福快樂為什麼要阻擋?

聽到這件事時,已經是公投後幾日,那時,我也是屬於那群陷入極度焦慮卻又覺得事情本就會如此發展的矛盾中的人。那時,我還不知道次年的釋憲結果。小舅的答覆令人欣慰,因為這句話,出門在外時,想到一定還有一群這樣支持自己的人。

除去我對小舅的嫉妒,他是個自由而善良的人。

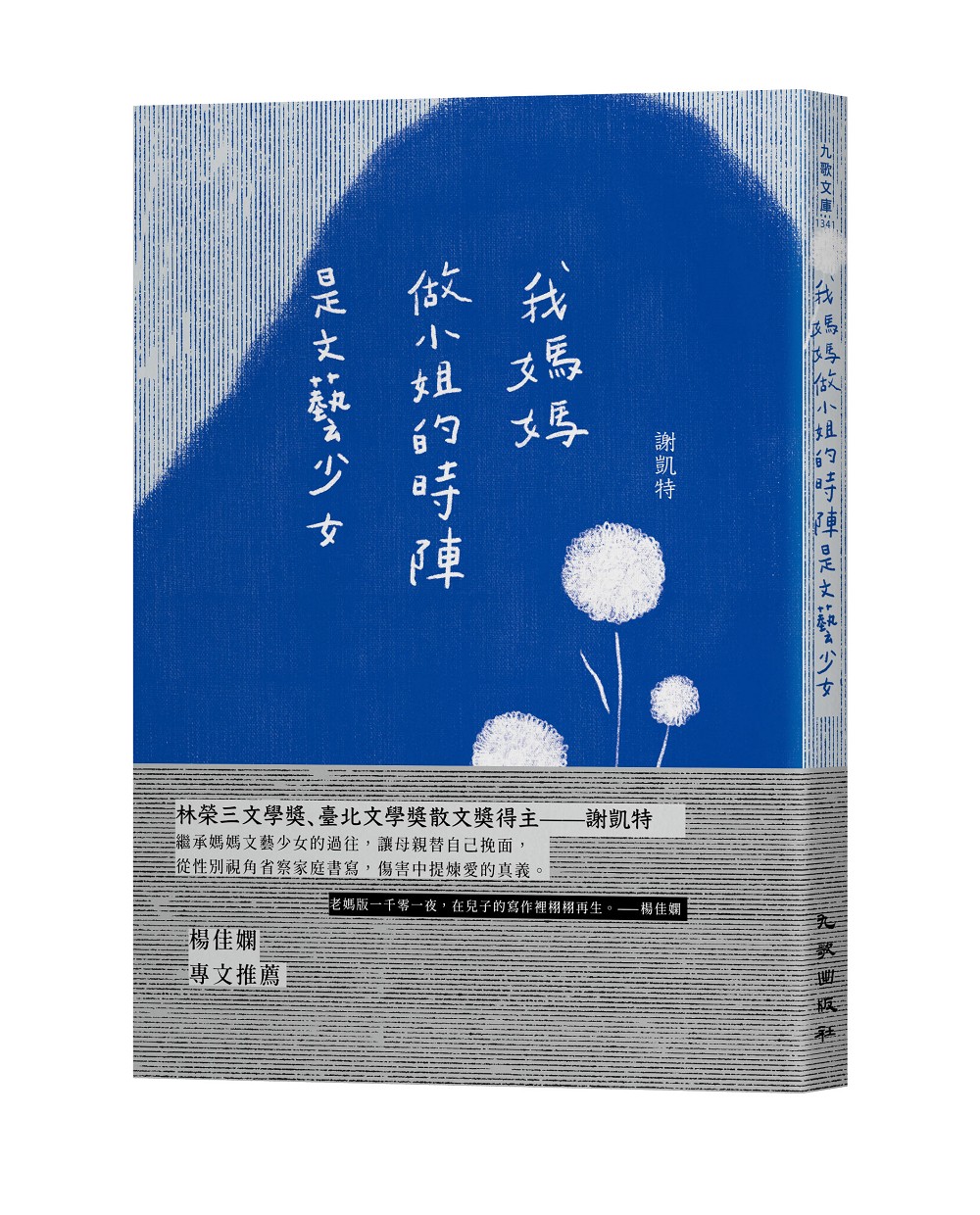

|謝凱特

東華大學創作與英語文學研究所畢業,著有散文集《我的蟻人父親》、《普通的戀愛》,曾獲臺北書展大獎非小說類首獎,入圍臺灣文學金典獎。覺得長大是一件好事,好在我們終於可以放心地忘記自己,長出耳朵,聽世界的聲音。