吳明益專文推薦〈也許這是一種歌唱方式──關於王和平的第一本小說〉──王和平《色情白噪音》

王和平好像用她買的那臺MIDI controller,把數種聲腔mix成屬於她的節奏。

我相信你會讀到一個有別於臺灣近年出版的新小說家裡的不同節奏,對我來說,是迷人的節奏。

當然我知道,她同時也是寫詩的人,歌手,一個屬於新世代的混血聲音,或許,這就是她歌唱的方式吧。

也許這是一種歌唱方式──關於王和平的第一本小說 /吳明益

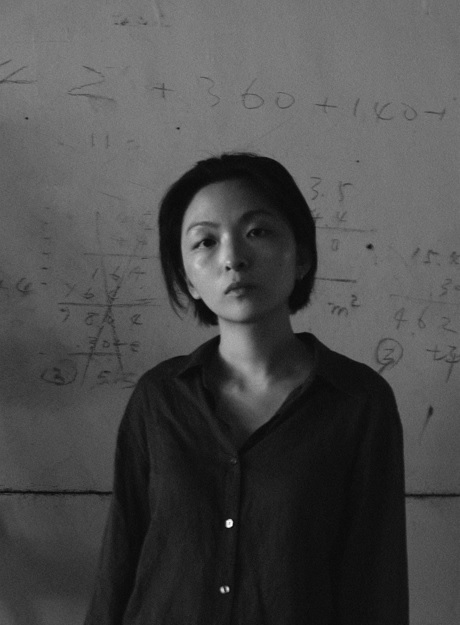

幾年前一位有點削瘦、蒼白,眼神存在疑惑、偶爾會提出尖銳但有見地問題的學生來到我的課堂。課堂當然是使用所謂的「國語」進行的,可能是這樣的原因,她一開始給我的印象是比較沉默。不過很快我就發現,她是一個會在心裡跟你對話,挑戰你的人。在一次報告裡,她選上的是費茲傑羅(F. Scott Fitzgerald)的短篇小說集,她很仔細地比對了名作〈殘火〉(”The Lees of Happiness”,另一個版本譯為〈幸福的殘垣〉,「殘火」是村上春樹很特別的譯法)的英文版和不同的中文版本,把費茲傑羅以自己的生命經歷為本,加上情感與想像,再經由多次修改,把愛戀生死裡的微光與殘火,寫出一種讓人讀來好像是戴著耳機聽著歌曲,莫名其妙就流下淚來的那種感動。

當然我們現在無從得知費茲傑羅寫這麼一篇細膩非凡的作品時,是否像李歐納德.柯恩(Leonard Norman Cohen)那樣,進入了「中魔狀態」一氣呵成,我個人以自己寫作經驗的判斷,他更像是在一次一次的修改裡,讓作品的細膩之處自然浮現——包括那些餅乾碎屑所帶給讀者的情感與象徵。畢竟據說《大亨小傳》出版後,他仍在上面寫滿了更動和註記。這大概是我們當時對這篇作品的共識,讓讀者驚奇可以運用所謂的技巧,但細膩只能一遍一遍不厭其煩的經營。

與那同時,我還知道了她是一位歌手、音樂創作者,更早之前還曾從香港遠赴德國打工,復回港擔任英語教科書的編輯,後來深感無趣才來到對很多人來說,也是「吳趣」的花蓮。初到花蓮對環境陌生,有時無所事事,一次她告訴我去了一趟臺北,買下一臺MIDI controller,想在寫小說之餘「弄點電子音樂與取樣(sampling)」。我問她會不會為自己的小說做「配樂」,她說:「嗯」,聽起來像是個思考語氣。

那一年她同時上我的流行音樂與小說創作課,當然在課堂上我比較習慣喊她另一個名字——不過或許「王和平」這個名字對她而言別具意義,在創作音樂或寫作時,很多人都確實成為「另一個人」。

長久以來,我都認為年輕的創作者在確認自己的天賦、熱情外,接下來必然是廣泛閱讀,以了解過去小說作者採用了什麼樣的敘事來拓展了小說的視野,簡單地說,也就是技巧上的學習與鍛鍊。但當然不能停在這個地方,作為一個創作主體,還要持續擴大對生命的視野(不管是各方面的),在文字上,則必然要慢慢形成自己的文章節奏。小說敘事是一種陳述故事的方式,它可以分類、可以解說、可以選擇。但節奏雖然可以分析、解說,卻未必能選擇。誠然每位作家的情況並不相同,但我看過很多好作家在寫不同題材時,仍然可以一望而知。從學習者的角度來說,如果我們讀到了別人的文字風格、節奏很喜歡,從而模仿(或不知不覺地受影響),短期可以,長期下來不免被說成是「影子」——筆下「有著某某人的影子」,意思「是」某某人的影子,我想這是每一個有自覺的作者有一天一定會不滿意的。

然而要有自己的文字節奏與風格並不是件容易的事,佛斯特(E. M. Forster)那本老牌的《小說面面觀》(Aspects of the novel)把「故事、人物、情節、幻想、預言、圖式、節奏」各領一面,在我看來這最後一面是串起前面六面的重要元素——因為它涉及文章特徵、形象,有點像是我們在路上遠遠見到一個熟人,即使他沒有面對你,即使他穿著跟平常不一樣的衣服,即使只是不經意的一眼,我們都有可能認出來。

要把小說寫得面面俱到殊非易事,很多小說家擅長講故事、鋪敘情節,但文字清清如水;有些作家的文字修辭濃重繁複,如果產生了可以讓讀者深陷其中的節奏,往往也能在尋常的日常敘事裡,別有迷人風情。

在和王和平接觸的這幾年裡,我很早就發現她的文字自有一種節奏:不是密度高的修辭那種,而是「間歇性」地加重音,或者是文字間產生了一種「環境噪音」,一種氣氛,把情節、故事包裹起來。這使得讀者(至少我是如此)讀她的作品,往往不是被人物、情節來帶動情緒,她筆下的人物甚至有一種「行為各異、面目模糊」(非貶意)的特質。

近年我在課堂都不會修改年輕作者的作品,取而代之的是仔細閱讀後,建議另一些作品給他們讀,讓他們與好作品碰撞,持續自我摸索。有陣子我試著建議她閱讀一些情節或故事性較強的作品,看看是否能讓她強化這個部分。當然她的閱讀品味也能接受,也能敏銳讀出那些以故事性帶動讀者的小說的迷人之處(比方說最近她就跟我提起了石黑一雄的《克拉拉與太陽》),但即便如此,她的作品仍保持著屬於自己的節奏——歌謠式的,而不是說書人式的,不是埋伏線索、關鍵時刻來個情節轉折的那種節奏。

不過她絕對不是那種不願修改自己作品的作者,常常在通信中她告訴我,正在修改某篇作品,於是我也能理解,她目前的作品呈現出來的不是美學限制,而是美學偏嗜。

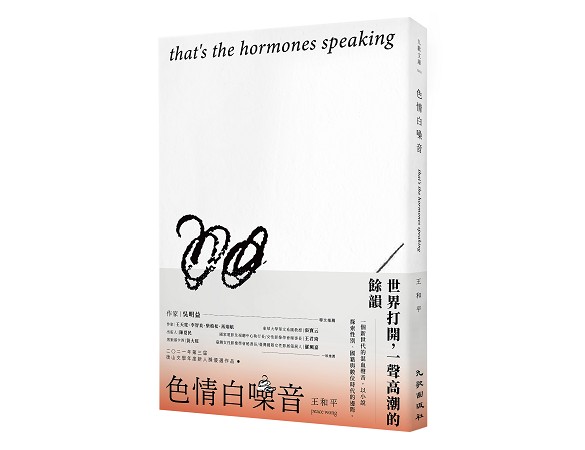

回過頭重新讀王和平的這本小說集,我發現最後讀到的〈阿風麵包〉,在成書時反而排到最前面了。這篇作品主體的故事並不複雜,但有很好的節奏和隱喻,收尾也很有餘韻。而它可以看出和平在寫作這段時間以來,終究形成的文字特色——主體是帶著翻譯腔(或直接外文表現)的敘事,加上歌詞式的中文,間或插入粵語。王和平好像用她買的那臺MIDI controller,把數種聲腔mix成屬於她的節奏,比方說這句:「咁風呢?藍色游泳池化灰化零化到負數距離,阿沾你像尾魚一樣插進去。」

第二篇的〈皇尚燈塔〉在我印象裡卻是最早讀到的篇章,這篇作品寫的是一個可能可以成為長篇小說的事實:「十八名民工,從中國冷藏空運到達柏林機場。」但王和平把它處理成一首敘事歌曲,以強調聲音的畫面收尾。

王和平的手上並不是缺少可以寫得像「議題取向」的材料,比方說〈色情白噪音——那不是河、不是雨〉裡那個宣稱自己前世是觀世音的E娃。她寫作情慾也十分具有特色,但我在讀的時候,總又被她的語言節奏帶走,讀她的小說,總讓我誤以為戴著耳機,我像在聽歌聽小說,而不只是在讀小說。在這篇作品裡,她還真插入了「聲音」圖像,讀者讀到的時候,就好像歌曲裡突然出現的唸白(她的音樂作品裡也會出現類似的效果)。

我知道或許並不是多數讀者都能接受王和平的這種表現,但正如讀過她作品的侯季然導演說的,他一直不確定自己是否讀懂了〈當螢幕出現0000〉在寫什麼,但他覺得這作品表現出「文字才能表現的美感」,這對他來說,也許是現在小說還能表現出自己除了「說故事」以外,某種表現自己獨特藝術魅力的地方。(印象轉述,字句上或許會有出入。)

王和平在我流行音樂的期末作業(這個作業是錄製一個廣播節目),交來的是她和朋友線上談一位香港音樂人「黃衍仁」的節目。當然,她說話的流利程度不可能等同音樂主持人,她說自己像在「演一個十年後的自己,2028年。算是對自己一個期望。唯一可取之處是我可能演一個不會講話又內向的音樂人演得蠻活的。」

黃衍仁在香港被視為是「社運歌手」,但他作品裡的詩意與自持,在藝術表現上有一種內斂之美。王和平推薦了他把劉以鬯《酒徒》整段文字譜成歌的作品,編曲綿密明朗,音聲如夢。好像以一種平穩呼吸來面對這個狂亂紛雜、難以預期的世界。

在香港近年的運動期間,王和平跟我談過她的心情,當時我正從香港客座回來,感覺這個時代許多香港人,最終只能選擇暫時壓抑地把悲憤、痛苦藏起來,先咬著牙活下去,照顧好自己。或者像短片《夜更》裡那個剛抗爭完的青少年,下車時對著司機說的,祝願「好人一生平安。」在這本小說集裡,〈自由意志〉對我而言像一首要深呼吸才能唱的歌,讓我隱隱感覺未來王和平會以她的方式來寫時代。

在最初的計畫裡,王和平為每一篇小說都配上了聲音——郵輪、海浪、麻雀聲(麻將)……,這些聲音有的抽象到令我好奇:「摩打他他他、手的音色……」。因為是獲獎後出版,恐怕在這本作品是沒辦法實現。我想這沒有關係,因為她說過,如果為這批小說做配樂,也「不想淪為噱頭,聲音故事都有,但小說很難看。」而我相信,她日後有機會的話,想必也會「回頭」幫這本自己值得珍重的初作配樂。

在讀這本小說集時,我想起她提過自己的兩種性格一直生活裡互相拉扯,有時現場演出有時安靜寫作,有時想說卻說不出來,卻在唱歌之後又想多說話了。她在一封信裡提到:「每次演出總會接觸到一些新朋友,新碰撞,就算被忽視被唾罵也好也是一種迴響。這種把自己放出去,毫無安全感可言,沒有任何人可幫你代言的演出狀態,跟閉門在家裡寫歌或小說有很大差異。從前我不喜歡表演是因為我不喜歡在臺上說話。後來寫了一首歌坦然面對這心情以後,彷彿釋懷了很多。緊張時把它擺在開場第一首,唱完以後反而會想說一下話。……在歌裡說我不想說話,唱完以後又想說一下話。」

我不太敢確定這本小說集是在她唱完歌以後想說的那些話,還是話說不出來時的一種歌唱方式。但我相信你會讀到一個有別於臺灣近年出版的新小說家裡的不同節奏,對我來說,是迷人的節奏。

當然我知道,她同時也是寫詩的人,歌手,一個屬於新世代的混血聲音,或許,這就是她歌唱的方式吧。

王和平《色情白噪音 that’s the hormones speaking》

|作者:王和平 Peace Wong

來自子宮、精蟲、卵,一聲高潮。虛無縹緲系,歌唱說話無力,惟空氣。靈魂跨境、逾境、不限。

畢業於國立東華大學華文所。承蒙山海包容,撿起我。吸食詩歌、小說,世間笑話度日。二○一八年末發行首張概念專輯《About a Stalker 路人崇拜》,收錄親密的卧室獨白、咆哮,竊竊私語,謹向異常依戀過的線上路人致敬。

《色情白噪音 that’s the hormones speaking》為自身第一本短篇小說集,獲二○二一第三屆後山文學年度新人獎。

希望逗樂一些人、局部調戲你,興奮。