造訪夜官宇宙──張嘉祥的四界佮兩面:《夜官巡場》洪明道專訪

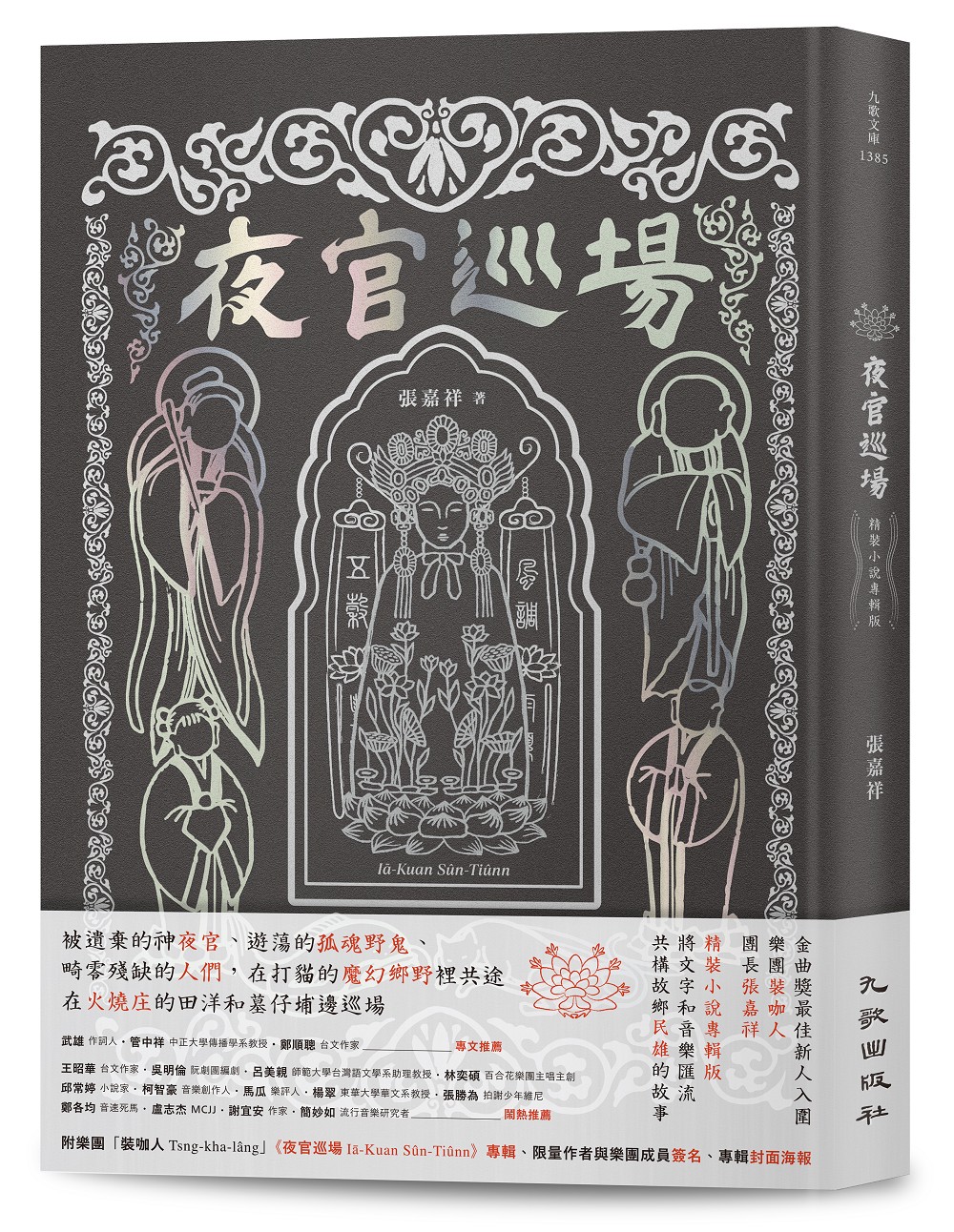

小說《夜官巡場》出版,宣告了夜官世界終於完整。在這之前,專輯《夜官巡場》已經受到不少矚目,入圍金曲新人獎。對張嘉祥來說,小說和專輯是不可分割的、一部作品的兩個部分。

這個世界以火燒庄為中心。庄頭無大,中央是五穀王廟,較遠淡薄有鬼湖、內山,是為正面世界。背面世界裡,夜官守護村莊,聯繫陰陽兩界,牽引二二八受難魂魄探視親人。正面世界中那些不被在乎的小人物,在背面世界中的神祇。音樂作品以較多的全稱視角,透過朦朧氤氳看這個世界的背面。小說則藉由孩童的雙眼,騎腳踏車趖來趖去(sô-lâisô-khì,四處閒晃、遊蕩的意思),看四界佮兩面。講起來,頗有影集《怪奇物語》的味道。

從裂縫生出的世界

這個世界的創造者張嘉祥,來自一個類似的村落,嘉義民雄火燒庄。講起鬼仔古(kuí-á-kóo,鬼故事),張嘉祥總是特別起勁。家裡天花板上的夾層,哥哥說有著地基主在裡頭爬來爬去;儲藏室裡,擺滿做衣服的假人模特兒。

在台灣西部農村,陰陽兩界本來就不是相隔太遠的地方,先祖們總是葬在田邊,生人就在一旁勞動。民雄的墓區散落在田野間,編號編到了第23號公墓,Google 地圖上有標示出來的則共有 14 個。張嘉祥自己就有撞見玉女的特殊經驗,生活中也有口耳相傳的鬼仔古。

最近的一次,是半夜到豬牢(ti-tiâu,豬圈、豬舍)工作的母親,聽見有人撞門的聲音。豬牢四箍圍仔無人蹛(tuà,居住),倚近墓仔埔。理應不會有門,更不可能有人敲門。而母親的反應,卻是提著手電筒騎著機車,尋找聲音的來源。

張嘉祥總是往外跑,大熱天獨自往後壁河溝去,或在田洋中騎腳踏車晃蕩。最遠的一次,還和同伴們從民雄出發,去到靠海的東石,再繞回山邊的竹崎。經過太保高鐵站附近時,路因為重劃變得筆直,隨地勢上下起伏,好像看不到盡頭。張嘉祥耳裡聽著五月天的〈借問眾神明〉,突然深深感到被困住了。

能夠離家的方法,張嘉祥都試過,國小還曾經跟著人家半暝走車,送豬仔去早市。他就睡在副駕駛座,聽著司機大哥在無線電上用特殊的台語語彙溝通。高職時期,張嘉祥不喜歡學校教授的會計,到圖書館去找另一個時空。《北港香爐人人插》、《殺鬼》、《附魔者》,只要書名和民俗或有靈異色彩,便會收入書單。那時,張嘉祥已經開始「寫東西」。第一次得到文學獎,還用獎金請朋友一起打網咖。卻不巧在回程路上出了車禍,將剩下的錢都賠給了擦撞到的阿伯。

大學到了台灣另一側的花蓮,張嘉祥似乎已經走得夠遠。他讀的是華文系,卻時常和音樂系同學混在一起,摸索音響技術。在那裡,他接觸到各國來訪的音樂家,覺得眼界被打開了。課堂上則接觸中國、台灣、古典、現代各種作品和文學觀。

斷裂在這樣的環境被凸顯出來。上一堂課還在遙遠的詩詞世界,下一堂楊翠老師講述日治到戰後的台灣。花蓮的語言環境和過去大不相同,同學不諳台語,在地聽得到的則是原住民各族語。在知識、語言的斷裂之中,他寫下〈花巷〉、〈羅漢〉、〈出庄〉,開始想像不同的世界。

正面的鬼 背面的神

夜官世界從大學時期開始孕育,卻要到了畢業出社會後,才逐漸成形。期間,張嘉祥曾到桃園從事音響硬體工作,再到淡水從事藝術行政,到軒社學習北管。對於自己和火燒庄,張嘉祥不斷重新「認捌」(j ī n – b a t,認識)。或許因為如此,夜官世界的設定具有強烈的混種色彩。

就學時期,張嘉祥就是重度聊齋愛好者,曾買線裝書自己點句讀。聊齋搜羅了一個個鄉野傳奇,敘事者偶爾跳到故事前面加以點評,這樣的敘事方式吸引了張嘉祥。另一方面,他發現到自己對於所處環境的陌生,持續蒐集嘉義和火燒庄的文史資料,像是另一個蒲松齡。記憶中的家鄉地景,名字一一浮現,才知道每天經過的建築原來是陳實華洋樓。

《夜官巡場》裡的火燒庄,時而透過孩童眼睛觀看,時而是用半文言建構出來的鄉野。閱讀時隱約可看見藏不住的實驗玩心。張嘉祥虛虛實實的使用學術引用體例,加入台語為主的《太平庄誌》,甚至還摻雜了一些客語詞彙。夜官的建構是混雜的,和大士爺同樣能安撫孤魂,兼具聊齋中對於鬼神的形象描述。而最大的改造,則是連結了死去的二二八受難者。

在這之前雖然已有結合靈異元素和白色恐怖的《返校》,受難者自身的鬼魂故事卻較少進入敘事作品中。不過,類似鬼魂入夢、回陽間看親人等的故事,在受難者家屬之中卻非孤例。根據李禎祥的整理,除了《夜官巡場》之中的盧鈵欽、王育霖、陳復志的家屬在口述中也有受難者回陽間的敘事。對創傷突如其來也無法述說的受難者家屬來說,這些靈異故事或許提供了一個記憶的出口。二二八相關的民間團體,還進一步讓這些死去的受難者晉升為「台灣神」。

在這樣背景下,盧鈵欽的鬼魂故事融入在《夜官巡場》中,並不突兀。《夜官巡場》火燒庄的正面世界裡,不被社會普遍接納的人們,像幽靈一般半透明的存在著。在台灣的漢人信仰中,鬼若能保佑人或具有德性,也能獲得神格。在夜官世界中,正面背面的界線並不明顯,只要有縫隙,就能穿越到另外一邊。火燒庄正面世界裡像鬼一般的人到了背面世界,卻有了神性,成了羅漢、仙女。正面世界的陰神水流媽,則在背面世界中顯露了鬼的無奈。

晃遊目的地

不過,小說《夜官巡場》雖然有人鬼接觸等元素,但卻沒有走向類型化。在小說中穿梭正面和背面之間的,是騎著單車四處晃遊的男孩。男孩以「我」這個私密的口吻提取記憶,以新鮮的眼睛看火燒庄。起先,男孩看起來意圖並不明確,一一記下晃遊所到之處、所遇之事。這使得小說像是一場車速閒適的公路旅行,和音樂的敘事方式有很大的不同。

《夜官巡場》創作歷程特殊,歌詞和小說同步誕生。這也讓人好奇,在創作時,是否已經意識到自己寫的是歌或是詩?張嘉祥說,創作時的確有意識會是歌詞,特別注重聲音。回頭看台灣的音樂史,其實水晶唱片已經在音樂上嘗試結合傳統和搖滾,自己再經歷一次,用自己的方式來轉化這些斷裂,表達自己的理解。在小說創作上,也有類似的體驗。

至於如何將音樂和小說同時呈現給閱聽者,張嘉祥想過各種方式。是邊聽專輯邊讀小說嗎?還是用其他方式融合。最終的決定,是將小說的原名《遺棄之神:夜官》,改為《夜官巡場》,兩者合而為一。

《夜官巡場》中單就火燒庄的部分來看,已自成一格,被問到為何特別寫了盧鈵欽和林秀媚(盧鈵欽遺孀)。張嘉祥說,他時常也害怕自己是被忘記的人。那些不被歷史紀錄的人、不被社會正眼看待的人,都會被一一遺忘。創作期間,張嘉祥最擔心的事情之一,是在虛構中被指認出來。這或許就是小說有趣的地方,迂迴而認真。也因為創作的關係,張嘉祥向母親提起一些往事。當談到幼時撞見玉女的記憶時。母親卻說他不記得了。

── 原文刊載於《文訊》雜誌第443期

|洪明道

洪明道,住院醫師及下班時間的小說寫作者。出版《等路》、《祝福的意思:等路台文版》,曾獲臺灣文學金典獎及蓓蕾獎、金鼎獎。長期關注台灣文史和非類型小說的評論。