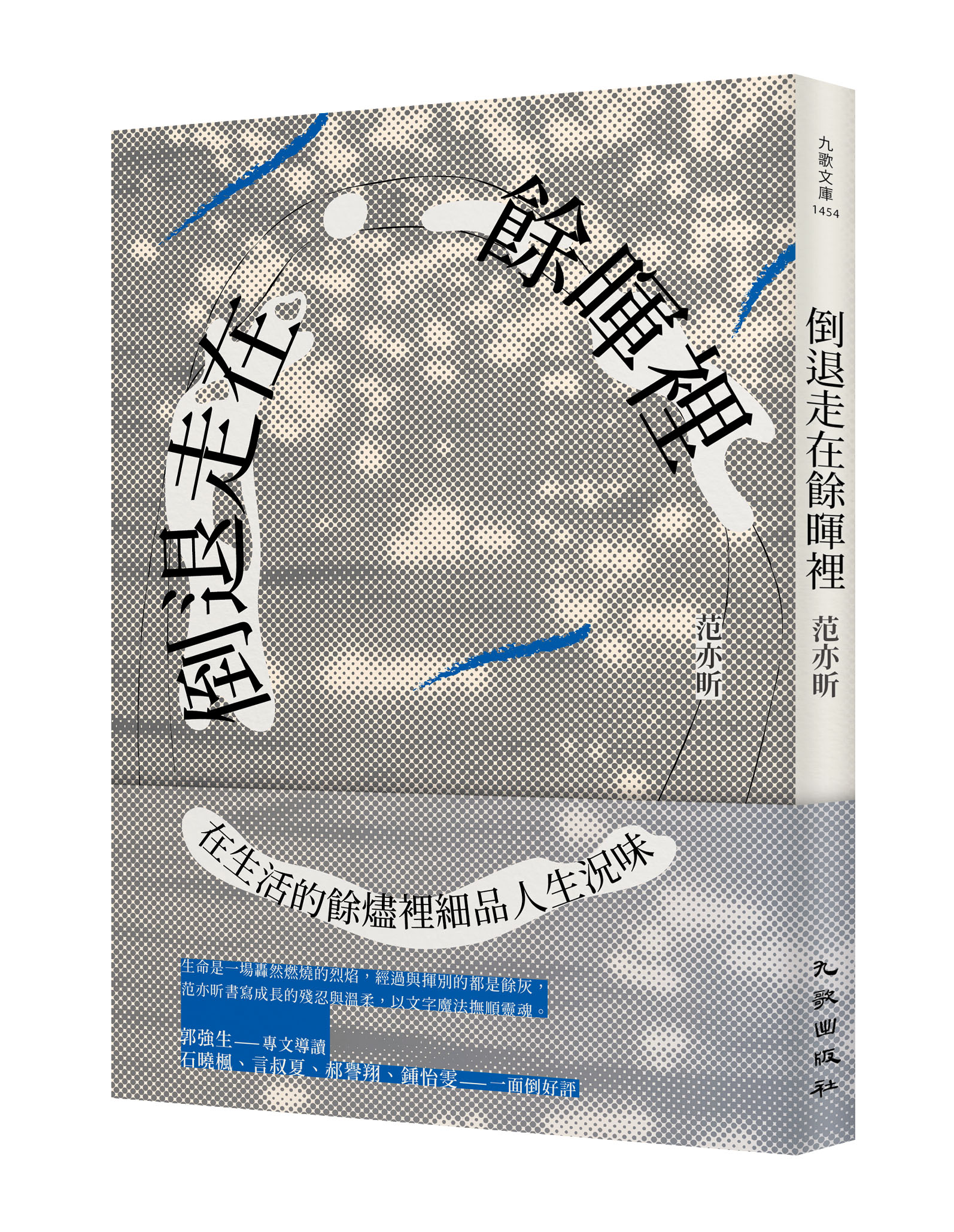

她的文字裡有一場燃燒的雪——郭強生讀《倒退走在餘暉裡》

火是意象,也是進入整本散文主題的一道門。火是野的,燃燒是痛苦的,餘燼是悲傷的。

—— 郭強生

范亦昕的這本散文處女作雖是初試啼聲,但是已經展現出一個優秀散文創作者的諸種潛質。

近年來台灣散文創作似乎面臨了一些瓶頸,所以看到像她這樣的作品出現,格外讓人對她有所期待。

從1970年代開始,我們曾歷經過散文的黃金盛世,不論是張曉風、三毛、以及80年代的簡媜、張曼娟,台灣讀者對散文的情有獨鍾無疑完全反映在暢銷書排行榜上。同時,我們亦有像楊牧、劉克襄、阿盛……這些一直在拓展散文題材與風格的名家,讓散文這個華語世界極特殊的文體繼續發揚光大。

曾幾何時,散文之所以為散文的理由被眾說紛云越攪越渾,光是散文可不可以虛構就一直吵不出個結果。也許這個問題要分成三個層次來看。一是作者為何不寫自己的親身經歷,而要編造情節?二是作者為何挪用他人故事,但假冒自己是當事人?這以上都牽涉到作者個人的品德操守或是寫作能力問題,做為讀者的我們,無法得知內情,我們只能看到這究竟是不是一篇好作品。

所以,第三個層次的問題,也是核心的問題來了:怎樣算是一篇好的散文作品?

我擔任過許多文學獎的散文評審,有時也會跟其他評審意見相左。譬如,某次碰到一篇作品,寫的是自己妹妹有憂鬱症,但是全篇只有寫到媽媽照顧妹妹很辛苦,妹妹發病時是什麼狀況,文筆是流暢的,可是通篇的這個「我」沒有跟妹妹有過一點互動,文中從不曾出現姐妹交談與相處的片段。

我在講評時表達了我的疑惑:這個「我」若是做為小說中的第一人稱敘事者,讀者會覺得「我」的抽離不介入,是刻意讓她更像一個比妹妹精神狀態更需要被注意的「角色」。但是這篇是來投稿散文類的比賽,這樣的內容讓人覺得不合理。

我不是在質問作者是不是真有一個憂鬱症的妹妹,所以無關真實與虛構的問題,就算是編出來的故事要包裝成真人真事面貌問世,為什麼它不能讓人信服?所以是文章好壞的問題,而非素材的真實性與否。

詩,講求的是「韻味」。小說,則要看它能不能「破格」還是只在堆砌一些老梗。散文,最難在一個「品」字。包括作者本身的品味,以及文字功力的品級。

當我閱讀這本《倒退走在餘暉裡》,我讀到了在我看來非常重要的這個「品」字。

火的意象,是這本散文集中最令人印象深刻的部份。

「大火裡像是埋藏了夜色,而黑炭上面有著閃閃的紅點,是紅色的星子。於是整個宇宙好像就藏在火燄裡。」

〈如果魔法消失了〉

「每每起風時火燄扭動的時候不覺得很像舞蹈嗎?把我們俗氣的語言用舞的方式舞出來。」

〈生活是餘燼〉

你很難不被作者的文字吸引,因為她總能夠把日常生活中諸多的熟悉事物,賦予新的面貌後再次呈現我們面前。這是好的散文在文字描寫上必須有的品級。散文可以說一個故事,但屬於散文特有的質地,說故事的方法並不是訴諸情節鋪陳,而是文字傳遞出的共感。

火是意象,也是進入整本散文主題的一道門。火是野的,燃燒是痛苦的,餘燼是悲傷的。作者的獨特心緒流轉總可以意在言外,這就決定了好散文能否有獨立品味的指標。

「防風林裡如一場眾神的夢,年幼的身軀擦過眾神的鼻息。」

〈潮音海〉

「在草原上的日子我每天都去看駱駝……牠們同這片大地一樣寧靜與乾燥,牠們不像馬匹躁動,牠們緩且靜,而且彷彿能讀懂這個世界。」

〈指向水草豐冒之處〉

「飛行的人總是尷尬,尷尬地無法觸及兩端任何一座城市,只能在交界之處不停地滑行。」

〈午夜飛行〉

這些文字慢慢牽引我們走進屬於作者的世界,一個孤獨不羈,對這世界總細心端詳,卻又難掩落寞的靈魂。即便沒有第二、三輯裡更多自傳式的坦露,從第一輯中我們已經感覺如此真實的生活感,以及作者文字聲腔裡自然流瀉出的性情。

第二與第三輯在讀的時候,曾讓我出現了一點小擔心。畢竟作者還年輕,難免不受時下一些創作補助案或文學獎的影響,她似乎有把自己設定在「家族書寫」與「性別書寫」這個框架裡的傾向?

這也是近年來台灣散文陷入瓶頸後另一個讓人憂心的現象。朱自清在寫〈背影〉的時候,有考慮到家族書寫這回事嗎?寫〈荷塘月色〉的時候受到過自然生態文學評論的指點嗎?

散文在華語世界裡早有一脈傳統,內斂是其骨,自然是其魂。寫詩可以恣意狂放,寫小說不妨炫技賣關子,但是散文「品」之高度就在於不露斧鑿,一氣呵成。

但雖寫家族之事,仍有幾篇佳作。我特別喜歡〈他體內有積雪〉與〈眠〉。一個寫父親,一個寫母親,文字都含蓄細緻,卻又帶著抽離旁觀上一代的婚姻,同時又可與作者在其他篇章中自陳身為現代拉子的困境產生呼應。

那座小村莊破舊又髒亂,但雪覆蓋於上時一切看起來都很美好。那天他走在雪中,身上還帶著濃濃菸味,是剛下車時在等待妻的過程中燃燒了一根又一根的餘物,歲月與各種荒唐在他體內積了厚重的雪,我默默地渴望這個世界不要太過溫暖……

〈他體內有積雪〉

若有她這樣的一雙眼與一顆心,又何需在散文可不可以虛構這樣的假議題上糾結?

好的散文當如一個轉身,一個回眸,人生況味已盡在其中。